『都市問題』115号の特集「都市と農村のネクサス――自然資源と人口移動に着目して」に、「林業を軸に考える都市と農村のネクサス」という文章を書きました。

ネクサスについては「観たことないけど、ウルトラマンにそんなのがいたような……?」くらいの認識だったので、頓珍漢なことを書いてるおそれはあるんですが。「森林サービス産業」への注目と、都市のオープンな緑地の壊廃とをつなげて論じています。

『都市問題』115号の特集「都市と農村のネクサス――自然資源と人口移動に着目して」に、「林業を軸に考える都市と農村のネクサス」という文章を書きました。

ネクサスについては「観たことないけど、ウルトラマンにそんなのがいたような……?」くらいの認識だったので、頓珍漢なことを書いてるおそれはあるんですが。「森林サービス産業」への注目と、都市のオープンな緑地の壊廃とをつなげて論じています。

東京林業研究会編『林研251 森林を育てる理由、伐る理由』(咏林堂、2024年)に、「総理のためのスギ増伐」を書きました。いますすんでいるスギ花粉症対策のためのスギ人工林の大規模伐採計画の問題点について書いています。

すべてが商品化した生活の中で、何かを自分でつくる・するということは、「自分の身体にこんな隠しモードがあったのか」と気づくことではないかと思った。かつてならそのモードがあったことは自明だったのだけど、いまは経済のために隠されてしまっている。

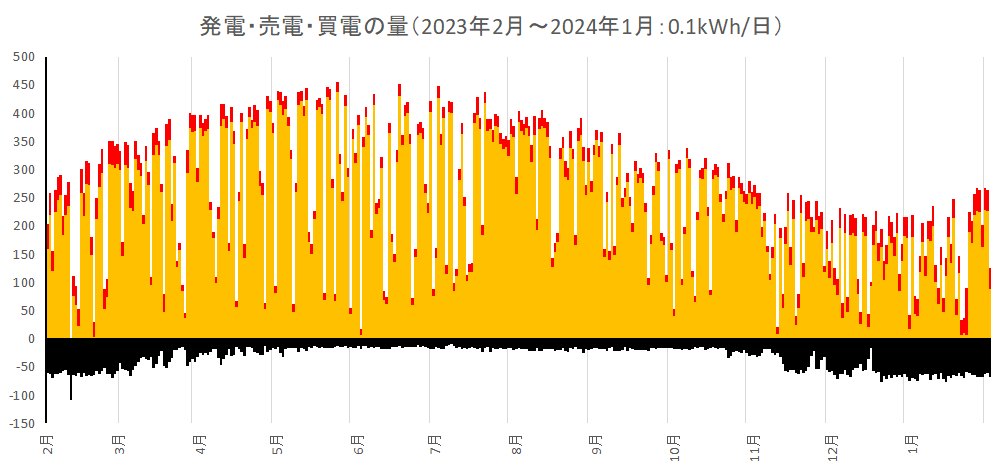

家の屋根に太陽電池を設置して、1年あまりがたった。1年間の発電・売買電のデータが得られたので、グラフにしておこう。

2023年2月1日から2024年1月31日までの1年間の総発電量(赤色+黄色)は、9,464.8kWhであった。総売電量(黄色)は8,608.4kWhである。一方、買電量(黒色)は1,214.7kWhだった。年間の電力自給率は457%である。

季節変動をみると、1日の発電量のピークは5月だ(5月24日=45.6kWh)。6~7月も、晴れていれば同様に発電できるが、梅雨なので思うようにはいかない。毎日 旺盛に発電するのは8月だ。

この家は単純な切妻構造をしていて、妻側を南に向けている(上伊那や木曽・塩尻によくある妻入り型住宅である)。したがって屋根は東西方向に向いており、太陽電池は東向き屋根に置いてある。昼が長い夏至より5月に発電量が多くなるのは、日の出が早いからだろう。一方、いつの季節も午後は16時くらいまでしか発電できない。うちには蓄電池がついていないので、発電していないときは電気を購入することになる。

夏・秋の買電量はほぼ一定である。ほとんど冷蔵庫であろう。水道配管はこれでも短くしたほうだが、冬は凍結防止ヒーターが作動するので、どうしても夜間の買電量が多くなる。突出しているのは2023年2月10日で、この日は大雪が降ってまったく発電できなかった。ただし、翌日には雪がパネルから部分的に滑り落ち、それなりの水準に戻っている。

大雪や曇天で日電力自給率が100%を下回った日は、この1年間に21日あった。冬に多い。

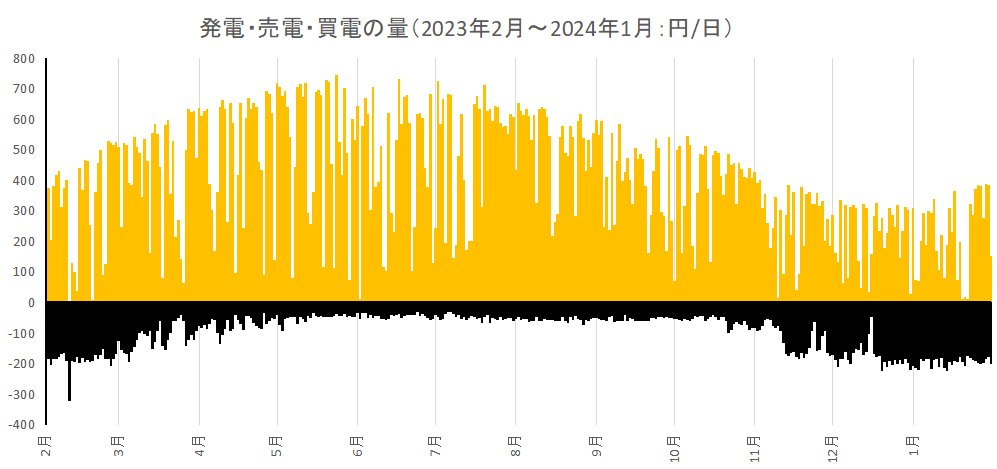

売買電を金額でみると、売電を17円/kWh、買電を29.6円/kWh(2023年12月の実績値。基本料金なども含む)と仮定すると、1年間に14万6,343円 売り、3万5,955円 買ったことになる。設置費用は約148万円かかっているので、売電額だけをみれば、10年間で回収する計算になる(うちの屋根は大きく、また既設住宅への設置だったので、設置費用もそれなりである)。FITの買取価格はそのように設計されているので当然だが、実際そうなるのは面白い。

もっとも、多分そのころにはパワーコンディショナーを交換する必要がでてくるので、そう簡単には儲けさせてはくれないだろうが……。

発電を有効活用するためには、蓄電池を設置するか、昼間に何らかの方法で建物内で電気を消費する必要がある。昼間にヒートポンプ給湯器で湯を沸かすという方法もあるけれども、いまの生活スタイルには過剰投資だと思う。3Dプリンターなどの自動加工機に昼間に工作させるとか、昼間この電気を使って仕事をする人に部屋を貸して貸し賃を得るとかだろうか。

「う」と「と」は「善知鳥峠」と練習すれば覚えられるのだが、「わ」と「ゆ」がなかなか覚えられない。

地点Aと地点Bとが通信でつながれている、というのを、稲妻型の矢印でもって図示してみたのだが、なんか気持ち悪い。

違和感をたどったら、親衛隊(あるいは突撃隊)のマークみたいだからだった。

消防団の屯所の雪かきをしてたら(積載車を出せるようにしておく必要がある)、酪農家のでかいトラクタが来て一気に雪をどけてくれた。さすがだ。

これでもこのへんは農家が減っていて、これから大雪のときはどうしようかね、という話が出ている。

①山の水脈を整えるために

②庭用の片手スコップなどで

③林道の横断排水溝を掃除してまわる

――というのはどうだろうか。

最近の学生は独創性がないとか活動的でないというのは、たしかに私もそうかなと思うところもあるのだけど、学生が独創性を発揮するという際には、こちら(権力側)にとっては眉をひそめるようなことをするかもしれないのです。

酔って便器を割ったり、壁を蹴って穴をあけたり、夜ごと気勢を上げてご近所とトラブルをおこしたり、きたならしいハッピや下駄をはいてきたり、堀やら噴水に浸かったり、遊び三昧で留年したり。何しろ活動性をどの方位に向けてよいのかわからないのが若さなので。そういう、正直くそみたいなものの中から、年寄りから見て「ほう、これはなかなかやりますな」というのが1つか2つ出てくる(かもしれない)。

だからくそみたいなのを、眉はたっぷりひそめつつも、しかし許容する度量がなければならないと思うのです。個体群は多様なので、みんながアントレプレナー方向で独創性や活動性を発揮するわけがない。

たとえばですよ、学生が構内の空いてる地面でトマト育て始めたら我々はどうするの。抜くの、抜かないの、どっち※。独創性を問われてるのは我々権力側なのでは。

「わたしは権力を行使していない」という人もいるかもしれないけど、教える‐教えられる関係がある以上、こちらは権力なのだ。直接的に権力をふるわなくても、学生がこちらを忖度するような、パノプティコンをつくってるの我々は。毎時限ごとにQRコード読み取らせたりしてよ。フーコーもびっくりよ。

大学が自由でなければ、社会のどこが自由なんだ、と思う。自由な社会を滅ぼすのは、大学の管理である。

南箕輪村の大芝高原森林づくり協議会に出席して、苦労して集められた資料を見て、なるほどと思ったことがあった。

これはローメン的な森林なのではないか。

大芝の林はみなに親しまれていて、けっこうヘビーユーザーもいる。しかし、その中でイベントをやってほしいというニーズは少ない。

ローメンと同じで、そこにローメンがあることは重要な一方で、味付けを上から定義されることは望まれていない。味付けは自分でやりたいのである。

だから、空間としての整備は、利用者による味付けが可能な状態で、しかも素材としては美味いという方向にもっていくためにおこなうことになるのではないか。あと調味料に相当するものも必要だろう。