→ 森林政策学研究室のページ

日本での木の用途の、もう一つの大きなものに、紙の原料となる「パルプ・チップ」用材があります。

日本での木の用途の、もう一つの大きなものに、紙の原料となる「パルプ・チップ」用材があります。

面白いことに、パルプ・チップ用材の需要量と生産年齢人口(15~64歳)の人数をグラフにすると、よく似た形になります。コピー用紙や段ボール箱、書籍・雑誌や新聞など、紙の消費量がビジネスと関係があるためかもしれません。

紙の消費量は、職場のデジタル化などによって減る側面がある一方、ネット通販の増加によって増える側面もあります。また最近では、コロナ禍や災害を通じて人々の衛生意識や防災意識が高まり、衛生用紙(トイレットペーパーなど)の消費が増えているそうです(日本製紙連合会「2025年 紙・板紙内需見通し報告」)。

(図出典:「木材需給表」、国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」)

私が必要だと主張しているのは、

WHO(世界保健機関)「住まいと健康に関するガイドライン」によれば、健康な生活をおくるためには、冬でも室温は18℃以上であるべきだそうです。いま、あなたのいる部屋の室温は何℃ですか。また、家の耐震強度は十分ですか。水害や土砂崩れのリスクがきわめて高いところに住んでいませんか。

住宅(木造住宅)の新築戸数が減っていくのは、住宅を建てて住むことが個人まかせになっているという理由もあると思います。「衣食住」というように、きちんとした住居に住むことは人間らしい生活をおくるための基本条件で、権利です。

もちろん全部の住宅を公的に建てる必要はありませんが、条件のよくないところから公的な関与で住む権利を下支えしていくことが、国内の木材生産・森林管理を安定的なものにしていくと私は考えています。

日本での木の用途は、大きく分けると、建築・建設や土木工事に用いられる「製材」「合板」用材と、紙の原料になる「パルプ・チップ」用材、それから「燃料材」と「きのこ原木」です。

日本での木の用途は、大きく分けると、建築・建設や土木工事に用いられる「製材」「合板」用材と、紙の原料になる「パルプ・チップ」用材、それから「燃料材」と「きのこ原木」です。

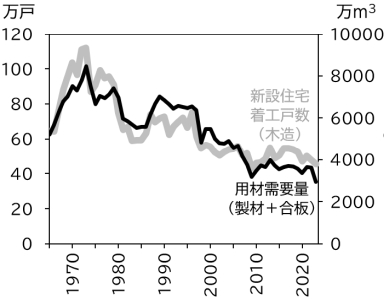

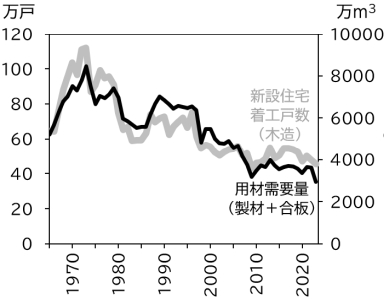

このうち、製材用材、合板用材の消費量(需要量。国産材+外国産材)に大きな影響を与えているのは、なんといっても住宅建築の動向でしょう。製材や合板となる木の需要量と、木造住宅の新築戸数とをグラフで比較してみると、似た形をしていることがわかります。

住宅の新築戸数は、それを建てる年齢層の人口に強く影響を受けるので、若年人口が減少していくと新築戸数も減っていくことが予想されます。木の使い方が同じなら、新築戸数が減れば、木材生産量も減るでしょう。針葉樹人工林の多くは、「木材として売れること」を前提として管理されているので、木材生産量が減るのなら森林管理も滞ることになりそうです。

30~40年後に家を建てる人の数は、いま生まれた子どもの数で、すでにおおよそ決まっています。急に増やすことはできません。では、これからの林業や森林管理はどうしていけばよいでしょうか。ちょっと考えてみましょう。

(図出典:「木材需給表」「住宅着工統計」)

デ・レイケと同時期にオランダから来日した土木技師に、ゲオルギ・アルノルド・エッセルという人がいます。エッセルは数年後に日本を離れるのですが、日本に留まったデ・レイケは、しばしばエッセルと情報のやりとりをしており、深いつながりがあったようです(上林好之『日本の川を甦らせた技師デ・レイケ』草思社、1999年)。

エッセル(Escher)は、エッシャーとも読みます。ぐるぐる回って永久に流れ落ちる水路(「滝」)など、不思議な絵を描いた画家 マウリッツ・エッシャーは、ゲオルギ・アルノルド・エッセルの末息子です。あの絵は確かに「川ではなく滝」ですね。

デ・レイケはオランダの土木技師で、日本の近代的な治水・砂防の祖とされます。いわゆる「お雇い外国人」技術者として、1873年から1903年まで じつに30年間も日本に留まり、治山治水を指導しました。

「川ではない、滝だ」は、1891年に富山の常願寺川を見て、オランダに比べて勾配がきつい(短いのに高低差が大きい)ことを指摘した内容だとされています。しかし、日本に来て日が浅いころならともかく、来日後20年ちかく様々な現場を調査し指導にあたった技術者が、今さらこんなことを言うでしょうか。

是松慧美「デ・レイケが発したとされる言葉「これは川ではない、滝である」に関する初出資料」(『富山県立山カルデラ研究紀要』第16号、2020年)という論文によれば、この発言は、デ・レイケが初めて富山を訪れる前にすでに県議会議事録に記録されており、技師 ローウェンホルスト・ムルデルが早月川について言ったものと推測されるということです。

ムルデルの発言は、暴れ川の治水工事の必要性を主張するのにぴったりだったので、その後も引用されました。一度だけ富山に来たムルデルに対し、デ・レイケは何回も来ており皆に馴染みのある技術者だったので、やがてデ・レイケの発言だとされていったのではないかということです。

デ・レイケにしてみれば、自分が言ったのではない言葉で今でもたびたび名前を出されるのだから、迷惑なことでしょう。「日本近代砂防の祖」として記憶したいものです。

作物が育つように隙間をあけて太陽光パネルを配置し、農業と発電とを両立させるソーラーシェアリングは、まだ身近な事例が少ないので、実践している農業者の話はよい勉強になりました。地域で農業を続けていくために発電をするのだという視点は、とくに重要と思います。

アカマツの林床は比較的明るいので、何かの木本植物が生えています。アカマツが枯れても、急に丸裸にならないことは、すくいです。シカが多すぎなければ、ですが……。

見学したところでは、アカマツやカラマツ、コナラ、ソヨゴ、それからツツジ(ヤマツツジか)が生えていました。面的にカバーしていたのはツツジです。ツツジが生えているというのが面白い。

というのは、農学部の学生寮「中原寮」(ちゅうげんりょう)の寮歌に現れる花が、ツツジだからです。

高木はといえば、やはりアカマツです。水に乏しい扇状地の上に植林されたアカマツ林が歌われています。

日本国憲法は、第29条で、

「公共の福祉」の内容については、学問的にも議論のあるところですが、森林に関しては、他人の人権を侵害しないことだと考えてよいと思います(公共事業に従え、という意味ではありません)。森林をどう扱うかは所有者の自由だけれども、そうはいっても、他人の生きる権利を侵害するような扱い方はできないですよね、ということでしょう。

これを実現するためには、「森林を通じて、具体的に、ひとの どのような人権を守ろうとするのか」という視点が必要です。ところが、こうした議論の積み重ねが薄いので、「なんとなく他人の所有権が邪魔である」「“お上”が決めた方針に、個々の所有者は逆らうな」ということになってしまう。

45年前に、次のような指摘があります(水本浩『土地問題と所有権 改訂版』有斐閣、1980年、281ページ)。

南箕輪村の「信州大芝高原」は、全国的にもめずらしい広大な平地林の中に、歩道やレクレーション施設があります。いまここを、誰でも楽しめるユニバーサルツーリズムの実践地とする取り組みがすすんでいます。今回はユニバーサルツーリズムを推進する企業のかたの講演でした。

森林の中で、誰でも移動できるようにするためには、かなりの工夫が必要なのではないかと思い質問しました。すると、「観光地には、管理や搬入などのために、裏手に道がつけてあるところがある。しかし、その道の存在が一部の人にしか知られていないと、案内する人も『車イスなどでは、そこへは行けない』と思ってしまう。まずは、そうした既存施設の情報を関係者間で共有することから始めたらどうだろうか」というお答えでした。なるほどと思います。

国籍を把握しても、森林管理の水準は上がりません。

国籍を把握しても、森林管理の水準は上がりません。

農林水産大臣の記者会見によれば(11月4日)、林地を取得する際に国籍を把握する仕組みを検討するということです。これには疑問があります。なんのために把握するのでしょうか。確実な森林管理をおこなうことが目的なら、別の方法があるはずです。

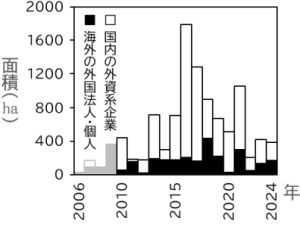

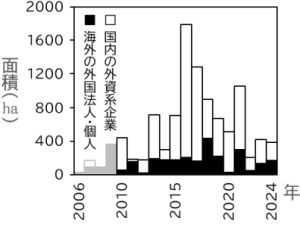

林野庁の調査によれば、2024年の外国法人等による森林取得は382haで、このうち211haが国内の外資系企業によるもの、171haは居住地が海外の外国法人・個人でした。

林野庁と国土交通省は、2010年からこの調査をしており、遡って調べた2006年からの19年間のデータがあります。全体としてみれば、多くは国内の外資系企業によるものであることがわかります。また、近年とくに増えているわけでもありません。ピークは2016年です。

この19年間の累計取得面積は10,396haです。これは国内の私有林の0.07%に相当します。アメリカでの外国法人・個人の森林所有割合は5.0%ということです。

取得目的(2024年)は、資産保有が件数としては多い。なかには0.01ha(100m2)というものもあります。他には別荘購入とか宅地造成などの居住スペースとして用いるものです。太陽光発電は2件みられました。

1件あたり平均取得面積(2006~24年)をみれば、国内の外資系企業では19.4ha/件、海外の外国法人・個人では7.3ha/件で、国内の外資系企業のほうが広く取得しています。後者に資産保有目的のものが多いからかもしれません。

他方、まったくみられないものは水源利用です。林野庁は、

「外国の法人・個人が森林を購入し、水を確保するのではないか」という話は、2010年頃から よく聞かれました。15年もあれば開発できると思いますが、実際には開発事例はみられません。そもそも川の水には、発電や漁業のための水利権が設定されていて、土地の所有者といえども勝手に取水できません。地下水に関しても、それが重要な資源である地域では保護する条例がつくられています。

身近な森林を、これまで地域と関わりのなかった法人・個人が購入すれば、いくらかの不安がおこるのは仕方のない面があります。しかし、そこで必要なのは、国籍の把握なのでしょうか。国籍にこだわるのは、国籍によって「適切に森林を扱うかどうか」を判断するということであり、つまりは身近な外国籍の人々を疑心暗鬼の目で見るということです。それは差別や排外主義を酷くしこそすれ、森林管理の水準を高めることにはつながらないと思います。

森林は、相続や売買によって、所有者が変わる可能性がある財産です。そこで適切な森林管理を保ちたいのであれば、以下の3つのことが必要だと考えます。

第1に、森林の開発を規制する制度を整えることです。

現行の法制度は、あまり、森林を森林として積極的に維持する仕組みになっていません。1ha以上(太陽光発電は0.5ha以上)の開発(森林以外への転用)を規制する「林地開発許可制度」はありますが、山崩れや水害・渇水などのおそれがないときは「許可しなければならない」ことになっています(森林法10条の2)。

「保安林」に指定すれば、開発は一応規制できます。ところが、保安林は水源涵養や土砂流出防止などの公益的な目的があって指定するものなので、森林を森林として維持するために保安林制度を使うのはちょっと違う。保安林以外の一般的な森林(普通林)でも、森林以外には容易に転用・開発できないようにする仕組みが必要です。

森林の開発によって失われる生物多様性や水源涵養機能などを、他の森林で増進すること(オフセット)を義務づけ、それによって開発を抑制するのも一つの方法です。生物多様性オフセットはずいぶん前から議論されているので、制度化は可能でしょう。

第2に、開発規制をした上で、誰が森林の所有者になったとしても、適切な森林管理がなされるようにする制度を整えることです。

とくに、(相続等ではなく)新たに売買によって森林所有者になった法人・個人は、自発的・積極的に森林所有者となったのだから、適切な森林管理を求めてもよいでしょう。売買の際に、森林経営計画を作成させるとか、地域内のすでにある計画の中に追加するなどの仕組みが考えられます。

もっとも、そのためには、森林所有者に対して「最低限やるべき森林管理」を具体的・科学的に示す必要があります。これは地域ごとに異なるので、地域ごとに決めるべきです。

第3に、誰が森林の所有者になったとしても、地域住民が意見できる仕組みを設けることです。

国連「小農の権利宣言」(小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、2018年)では、農林漁業や関連産業に就く人々には、次の権利があると書いています。

ただし、それを可能にするためには、日本で国連宣言にうたわれている権利が、権利として認識される必要があります。小農の権利宣言の採択の際に、日本政府は棄権してしまっているので、まずはこれを認めることです。

私たちがしたいのは、適切な森林管理なのか、差別なのか。前者であれば、なすべきことは他にあります。

(図出典:林野庁「外国法人等による森林取得に関する調査について」、2025年。遡って調査されている2009年以前は捕捉率が低いことも考えられるため、淡色で示した。)

これは「普選実現運動発祥の地記念像」といいます。日本国内での、普通選挙を求める大衆的な運動は、松本で中村太八郎・木下尚江らが結成した「普通選挙期成同盟会」(1897年)から始まったとされます。それを顕彰する像です。

普選期成同盟会は約1000人の請願書を国会に提出します(1900年 ※)。このときに、衆議院議員として請願の紹介者となったのが、中村弥六(長野県出身)と河野広中(福島県出身)でした。弥六は、現在の伊那市高遠の出身で、ドイツに留学して林学を学び、東京山林学校(現在の東京大学農学部の前身の一つ)の教授になり、そのあと衆議院議員を務めました。森林の分野では「日本初の林学者」なのですが、近代史ではフィリピン独立運動の際の「布引丸事件」に関与した人というほうで知られています。

普通選挙法案が初めて国会で提案されたのは1902年で、提案者は中村弥六、河野広中、降旗元太郎(長野県出身)、花井卓蔵(広島県出身)でした。このときは否決されています(男子普通選挙の実現は1925年)。

弥六は「故郷の人たちが請願してきたから、形式的に、地元議員として対応した」というわけではなさそうです。法案が否決されたときも、普通選挙が時期尚早だというのは「大体 進歩の世の中に於(おい)て皆 愚論であるのである、大概 愚論である」「実に抱腹絶倒も啻(ただ)ならず、又 国民のために実に悲しむのでございます、故に是(これ)は決して中村弥六の言ではない〔……〕人民の声でございます」と国会で演説しています。「国民の程度」が低いから時期尚早、という議論にたいして、日本でも人々はヨーロッパ先進国と遜色ないレベルの教育を受けており、げんに今や専門学校や大学が足りなくなっているほどではないか、だから時期尚早ということはないと反論したのでした(第16回帝国議会 衆議院本会議 第19号、1902年2月25日)。そののちも、普通選挙を求めるデモ(1908年)の企画に名を連ねています。

このように、身近なモニュメントが、林業の歴史とつながりをもっていることもあるのです。

(※ これ以前にも、兵庫県からの普通選挙法についての請願の記録はある。第1回帝国議会 衆議院本会議 第15号、1890年12月20日)

1950年代には戦争の影響もあって山林が荒廃していたので、植林=緑化運動が展開されます。いまでも、市民が参加するイベントとして植林作業が選ばれることが多いのですが、この時代の名残りかもしれません。

市民が森林管理に参加する、森林ボランティアの草分け的存在の「草刈り十字軍」(1974~2016年)は、下刈り省力化のための除草剤散布に反対する環境保護運動として興っています。1970年代は造林のピーク期ではありませんが、当時はまだ造林後の下刈りが多い時期でした。

1960~70年代に植林された森林が間伐の時期をむかえる1980年代には、間伐の不足が言われ始めました。1990年代には「手入れ不足の森林」が、ひろく認識されるようになります。温暖化対策としても間伐が注目されました(京都議定書で、間伐などの「Forest Management」をした森林はCO2の吸収源としてカウントできることになった)。間伐をする森林ボランティアが出てくるのもこのころです。

1990年代の人工林は、樹齢(林齢)が30年生程度で、まだノコギリで間伐ができるサイズでした。しかし現在では60年生以上になり、樹木の直径や高さが大きくなっています。適切な訓練を受けて、チェーンソーを使えば、もちろん市民でも間伐は可能ですが、ボランティアの参加のハードルは90年代より上がっていることは否めません。また政策的には、主伐(皆伐)による木材生産が目指されるようになりました。

間伐は森林管理に必要なことの一つだが、森林管理とは間伐だけではありません。現在の森林に必要で、市民にもできることは、他にもあると思います。

一つは、やぶの刈り払いです。クマの獣害対策は難しい課題ですが、原則的な対応の一つに、やぶを刈り払って見通しのよい状態にすることがあります。これは切実に求められており、誰でも取り組みやすい作業です(もちろん、草刈り機を密集して使わないなどの安全対策は欠かせません)。やればやっただけ、風景がすっきりします。

もう一つは、林内路網の排水管理だと考えます。2010年代以降、間伐や木材生産のために、さかんに路網がつくられました。森林の中の道は、一般的には「林道」と呼ばれますが、専門的には林道(林道・林業専用道)と森林作業道に分けられます。増えたのは後者で、これは路面が土でできている。路面を水が流れると掘れていってしまう(やがて道が崩れる)ので、横断排水溝というものが設けられています。横断排水溝が土で埋まらないようにするのは、森林管理の水準を維持するために必要なことです。スコップひとつでできる作業です。

植林や間伐以外にも、できる、必要とされることは、まだまだあるのではないでしょうか。そうした、現在の森林の状況に応じた、市民ができる森林への新しい関与の仕方を、見つけるべきときにきているというのが、私の説です。

「緑の雇用」という事業があります。

「緑の雇用」という事業があります。

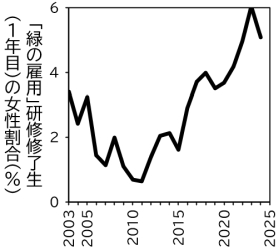

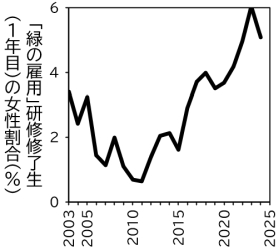

林業に新規就業する人は、当然ながら技能や免許をもっていません。そこで、森林組合や林業の会社(認定事業体)に新規就業した人が、職場内外での研修を受けられるように支援する仕組みが「緑の雇用」です。2003年度から20年以上にわたって続けられ、これまでに2万3000人以上の人が研修を受けました。現在の林業従事者 4万3710人のうち、9000人程度は「緑の雇用」を通じて就業した人であろうと試算されています。

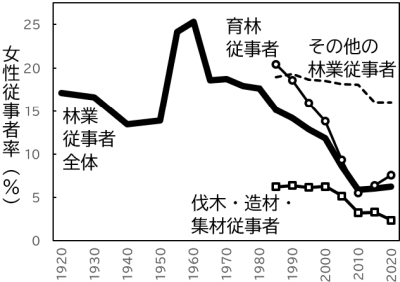

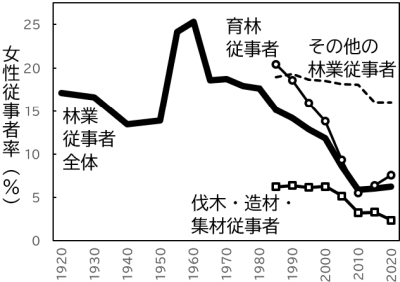

「緑の雇用」に関するデータをみると、2010年代以降、「緑の雇用」研修生の中で女性割合が高まっていることがわかります。現在では5~6%を占めています。あまり目にしないグラフなので作成してみました。

「安い外材に押されて、林業が衰退している」という常套句を考えてみましょう。実は、現在では「外国産材が安い」わけではないのです。

「安い外材に押されて、林業が衰退している」という常套句を考えてみましょう。実は、現在では「外国産材が安い」わけではないのです。

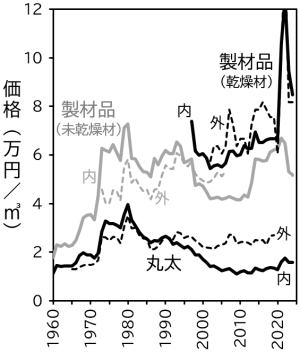

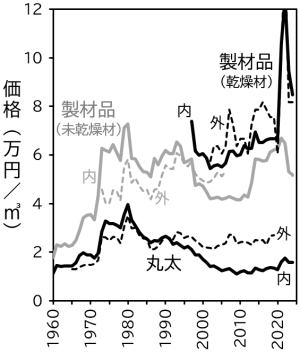

丸太の価格を、国産材(スギ)と外国産材(米ツガ)とで比較してみると、たしかにかつては外国産材のほうが安かったのですが、1992年に逆転しています。また、現在では丸太のかたちでの輸入は少なくなっています。

製材品ではどうか。未乾燥材の正角(しょうかく。断面が正方形の角材)を代表にとってみてみましょう。国産材(スギ)と外国産材(米ツガ)とで比較すると、1998年に逆転して、国産材のほうが安くなりました。

最近はあまり未乾燥材を使わないので、乾燥材の製品もみてみましょう。国産材(スギ正角)と外国産材(ホワイトウッド集成管柱(くだばしら)。管柱は1階分の長さの柱材)を比較すると、近年のウッドショックで価格が混乱する前は、おおむね国産材のほうが安い状況でした。

「安い外材に押されて……」というのは、20世紀のあいだの説明としては合っているのですが、現在ではあまり妥当とはいえない表現です。「安い外材」と言う前に、実際に価格のデータを比較してみましょう。木材価格の動向については、林野庁の毎月の「モクレポ~林産物に関するマンスリーレポート~」が参考になります。

(図出典:木材価格統計調査。図中の実線(内)が国産材、破線(外)が外国産材をあらわす。丸太は国産は「すぎ中丸太」(径14~22cm・長3.65~4.0m)、外国産は「米つが丸太」(径30cm上・長6.0m上)を、製材品は国産(未乾燥材・乾燥材)は「すぎ正角」(厚10.5cm・幅10.5cm・長3.0m)、外国産(未乾燥材)は「米つが正角」(同)、外国産(乾燥材)は「ホワイトウッド集成管柱」(同)を主に用いた。途中で集計方法の変更があり、厳密には連続しない。ホワイトウッド集成管柱は1本あたり価格で集計されているので、それを1m3あたり価格に換算してある。「米ツガ」は、北米産ツガ材で、「こめつが」ではなく「べいつが」と読む。「ホワイトウッド」は、欧州産トウヒ材。)

菅江真澄から約100年後、もう一人の30歳が伊那を訪れています。イギリス人宣教師のウォルター・ウェストン、のちに日本の山々を世界に紹介し、「日本近代登山の父」とよばれる人です。

彼は、友人のH. W. ベルチャーと、木曽で雇った強力(ごうりき)4人とともに、木曽駒ヶ岳(西駒)に登りました。1891年(明治24年)8月12日のことです。西駒山頂から東北方向に進み、信州大学農学部 西駒演習林 最高点のあたりを通って権現(ごんげん)山、伊那市 西春近へと下る「権現づるねルート」を歩いたものと推定されます。

ただし、アカマツの木立(grove)の先で「背の高い草に被われた」土地に出会ったという点は、現在と異なります。これは萱場(かやば)かもしれません。標高1500mまで草地だったのだから、里山の風景は今とは相当 異なる風景だったわけです。

(原文出典:Walter Weston『Mountaineering and exploration in the Japanese Alps』、1896年。訳文は、ウェストン『日本アルプスの登山と探検』岩波書店、1997年なども参照した)

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございます。

私たちの分野の研究が、農山村の人々の生活を彩りあるものにすることを あまり見てこなかったという指摘は、その通りだと思いました。同時に芸術は、日常生活で私たちが認識していないこと、無視していることを、顕わにする作用もあります。それは必ずしも心地のよいものではないかもしれません。このあたりをもう少し議論したいとも感じました。

豊田利忠(としただ)『善光寺道 名所図会』(ぜんこうじみち めいしょ ずえ、1849年)に、現在の安曇野市 明科のあたりの風景が記録されています。菅江真澄の『伊那の中道』の60年後(1843年)の風景です。

ちょうど〔旧暦〕5月上旬なので、このあたりも農作業の最中である。

ちょうど〔旧暦〕5月上旬なので、このあたりも農作業の最中である。

「刈敷」という作業があって、村ごとに定めた山明けの日には、家を閉めて男も女も山に登る。みな手に鎌を持ち、大きな声で唄い、若葉の茂った枝を刈って、牛馬に背負わせ、田ごとに運ぶ。山を枯らす荒ぶる神ではないものの、まるで櫛の歯を挽くようだ〔そのように山を刈り取っていく〕。

優しく美しい女も、山へ行くときは馬に乗り駆け、坂道をものともせず、男のように勇壮で目覚ましい。この国から巴・山吹〔ともに木曽義仲と行動したとされる武将〕という強い女たちが出て、天下に美名を残したのもうなづける。

刈敷を田に入れたあとは、馬を追い入れて踏み込ませる。子馬も一緒に踏む。

さすが山国、刈敷を数日で刈り尽くす勢いはすさまじく、猿袴〔さっぱかま。作業着〕に胸当をかけ、笠をかぶった姿は、男か女かわからない。

信濃路や 雲よりうへに 田かき馬 中彦

信濃は他の国よりすぐれて草木の色うるわしく、人馬の性質は強い。

この記事には小田切春江(しゅんこう)による挿絵もついています(原画はモノクロ。判別しやすいように三木が彩色)。「ふませ」をしている親馬の後を追う子馬がかわいい。

この挿絵を見ると、当時の里山がどんなものであったかが、よりよくわかります。生えている木はナラなどの広葉樹とアカマツで、それもまばらです。あとは草のようです。馬が欠かせないので、草地も必要でした。

この挿絵を見ると、当時の里山がどんなものであったかが、よりよくわかります。生えている木はナラなどの広葉樹とアカマツで、それもまばらです。あとは草のようです。馬が欠かせないので、草地も必要でした。

利忠は、「村毎に山明の日を定め」ていると書いています。いつでも刈れるようにすると資源がなくなってしまうので、むら(村落)で おおまかな利用可能時期を決めるとともに、その年の葉のつき具合をみて山明けの日を微調整していました。

今年だけでなく、来年も採取し続けられるように、利用可能な時期や、利用してよい量、用いる道具などを規制していたのでした。当時は、むら ごとにこうした様々な工夫がみられました(※)。

もっとも、これとて必ずしも うまくいっていたわけではありません。山は常に過剰利用状態で、山崩れや洪水が頻発していました。菅江真澄も、雨が降るとすぐに河川が増水する様子を書いています。

しかし、近世の人々が、資源は有限であり、それを継続的に利用するために自分たちで定めたルールが必要だということを、よく理解していたことは確かでしょう。ひるがえって、現在の我々はどうですか。私たちは森林資源を、お金のゆるすかぎり、ほしいだけ世界中から買っています。グローバルに木材を買うが、グローバルに森林伐採の上限を決めてあるわけでもありません。これで文明が江戸時代より発達したと言えるのでしょうか。

(※ このように、地域で独自にルールを決めて、みなで利用していた山のことを「入会(いりあい)山」といいました。こうした仕組みは現在も世界中にあり、「コモンズ」と呼ばれ、研究がすすんでます。)

(原文出典:信濃史料刊行会編『新編信濃史料叢書 第21巻』信濃史料刊行会、1978年。図出典:信州デジタルコモンズ「善光寺道名所図会 巻之1」。ただし引用者が彩色)

1783年6月4日(旧暦5月5日)に、菅江真澄(すがえ ますみ)という人が見た風景を紹介しましょう。真澄は日本最初の民俗学者とでもいうべき人で、出身地の三河(愛知県)から25年間も離れて、東北・北海道まで行き、当時の各地の風習を記録しました。その最初の記録が、『伊那の中道(なかみち)』という文書です。

真澄は当時30歳。10日ばかり泊まっていた飯島町 七久保の友人宅を出て、伊那市 東春近の寺を目指しているところです。

真澄が見た山は、いまのような樹高の高い木ではなく、若葉が刈れるほどの背丈の木々で構成されていたことがわかります。化学肥料や化石燃料・電気が普及する前は、現在とはまったく違った里山風景だったのです。

なお、この年は大変な年でした。『伊那の中道』の5月12日(旧暦4月12日、高森町)の記事には、山の麓に雪が残っていて、木こりが寒くて作業ができないと記録されています。6月15日(旧暦7月16日、塩尻市)でも、着物に吹き通る風が凍えるほど冷たかった。このようにもともと寒かったところへ、刈敷を見た4日後にはアイスランドのラキ火山が噴火、2か月後には浅間山も大噴火して(真澄も塩尻で噴火空振?を聞いています)、「天明の大飢饉」が生じました。この年、七久保の水田のうち、4割はまったく収穫がなく、もう4割も通常の30%程度の収穫しかなかったといいます(飯島町誌)。真澄は、その直前の農村をルポタージュに残したのでした。

※ 菖蒲のこと。香りの強い菖蒲やヨモギを端午の節句に用いる風習は、清少納言「枕草子」(平安時代)にも記載がある。

※※ 刈敷と、寝具を「借り敷き」することを掛けている。

(原文出典:内田武志・宮本常一編『菅江真澄全集 第1巻』未来社、1971年)

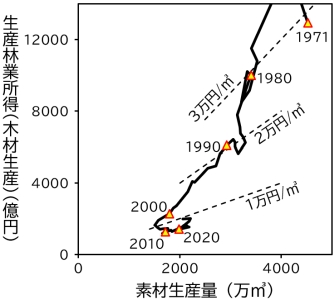

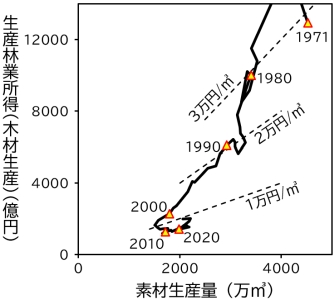

林業の盛衰は、木材の生産量のほか、「林業によってどのくらいの収入が得られたか」も見る必要があります。

林業の盛衰は、木材の生産量のほか、「林業によってどのくらいの収入が得られたか」も見る必要があります。

「生産林業所得(木材生産)」という数値を使って見てみましょう。これは、丸太の価格から機械代などを引いた額、つまり「森林所有者と林業従事者が、木材生産によって得る所得」です。これが減ると、「林業は儲からない」という気分になります。

1970年代は、木材生産によって(現在のお金の感覚でいえば)1兆円以上の所得が、森林所有者・林業従事者にもたらされていました。それが2023年には2000億円程度、5分の1になってしまっています。

一方、木材(素材)生産量は、2分の1程度にしか減っていません。生産量の減り方よりも、所得の減り方のほうが大きい。同じ量の木材を生産しても、かつてより少ない額の所得しか得られなくなったということです。1970~80年には1m3の丸太を生産すれば(現在の感覚でいえば)3万円の所得があったのに対し、いまでは1万円以下の所得しか得られません。同じ所得を得ようとしたら、かつてより さらに多くの木材を生産する必要があるということでもあります。

興味深いのは、2000年代前半以降、生産量は増えているのに、林業所得はそれほど増えていない点です。これはなぜでしょうか? よく「安い外材に押されて」と言われますが、それは違うのではないか、というのが私の見立てです。

(図出典:木材統計調査、林業産出額。生産林業所得(木材生産)の金額は、比較のために2020年基準消費者物価指数で実質化している。)

道の開通と同年に編纂が始まったのが「風土記」で、信濃国のものは現存していないのですが、平安時代の人が読んだ記録を1項目だけ残しています(信濃国風土記逸文)。いまの阿智村 の園原にあったという「帚木」(ははきぎ)です。

8世紀、信濃道の険しい峠を越えてきた人たちは、ほうきを逆さにしたような巨木を目にして、信州に入ったことを感じていたのでしょうか。

ところで、この道を逆向きに たどった人の話もあります。平安末期の『今昔物語集』の「信濃守 藤原陳忠 落入御坂(みさかよりおちいる)語(こと)」(28巻38話)です。

信濃の受領(国司)の任期を終えた藤原陳忠(のぶただ)が、神坂峠を越えて阿智から中津川に向かうときに谷底へ転落したが、救助されることよりヒラタケを大量に採ることを優先して、人々に強欲ぶりをあきれられた、という話です。「20尋」(36m)のヒノキ・スギが生えている谷に落ちたということで、この時代も信州は木が大きくて鬱蒼としているというイメージだったのでしょう。『今昔物語集』には、他にもヒラタケが出てくる話が3つありますが(奥沢康正「キノコを薬と副食にしたかかわりの歴史」)、いずれもヒラタケと似た毒キノコを食べてしまった話です。陳忠は大丈夫だったのでしょうか。

彼が信濃守だったのは10世紀末、紫式部が源氏物語を書く10年ほど前です。はぼ同時期・同地域の森林から異なる物語が出てきているわけです。

古代の大工(こだくみ)、猪名部(韋那部。いなべ)氏が、伊那・伊那部の地名の由来ではないかという説です。猪名部氏は、新羅からやってきた渡来系技術集団で、東大寺の建設にも関わっています。木材の加工や建築をおこなう技術は、当時の最先端だったはずです。

たとえば、『日本書紀』の巻14に、韋那部 真根(いなべ の まね)という人物が登場します。韋那部真根は「斧(ておの)を揮(と)りて材を削る。終日 削れども、誤りて刃を傷(やぶ)らず」という技術が確かな人で、雄略天皇に問われたときも、これまでミスはないと答えた。すると雄略は作業場で女官に相撲をとらせます。気をとられた真根は、作業台の石に刃を当ててしまう。雄略はこれをとがめて処刑しようとし、間一髪、同僚の技術者たちが思いとどまらせた――という滅茶苦茶な話です。ちなみにこれが日本での「相撲」の初出だそうです。

真根は、どういう加工をしていたのでしょう。斧を使っていたのなら、柱や板を平らにするために「はつる」作業をしていたのかもしれません。スギやヒノキは、くさびを打って縦に割ることができるので(打ち割り法)、日本では室町中期になるまで、木を縦方向に切る縦挽き鋸が普及しませんでした。木の表面は、斧や ちょうなで整えていたのです。真根の場合は、丸太の表面を斧で削って柱材にしていたのだという推測があります(吉川金次『斧・鑿・鉋』)。

ただ、この猪名部説は、畿内から伊那に一族が来た証拠がないので、難点もあります。『伊那市史』が指摘するように、古代の伊那が大工の仕事に有利な場所だったわけでもない。伊那や恵那は、砂っぽいという地質に由来する地名だという説もあります(松永美吉『民俗地名語彙事典』)。扇状地や段丘の地形を表現したのでしょうか。

もっとも、渡来系氏族との関係を思わせる地名は、他にもあります。信州大学農学部の演習林がある手良(てら)は、平安中期の事典『和名類聚抄』(わみょう るいじゅしょう)では「弖良」と書かれており、平安初期の氏族名鑑『新撰姓氏録』(しんせん しょうじろく)によれば弖良公は百済の王の子孫だということです。今でも手良には「大百済毛」「小百済毛」という地名があります。伊那には、朝鮮半島から渡来してきた いずれかの集団か、それにゆかりがある人々が来ていたのでしょう。

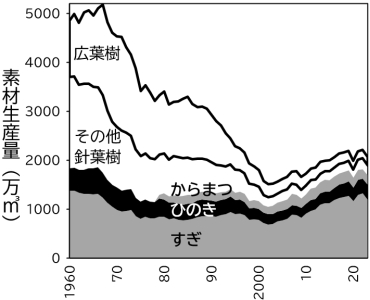

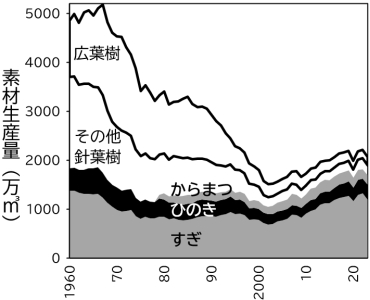

林業というと、「衰退した」という言葉が一緒につくことが多いですが、その中身は何なのでしょうか。国産材の生産量(素材生産量)からみてみましょう。

林業というと、「衰退した」という言葉が一緒につくことが多いですが、その中身は何なのでしょうか。国産材の生産量(素材生産量)からみてみましょう。

生産量のピーク期の1960年から比較すると、総量は5000万m3から2000万m3程度へと減少しています。1960年代後半からの急落は、木材の輸入が増えたことによります。1960年に90%あった木材自給率が、わずか10年間で50%をきるまでに下がりました。生産量がもっとも少なかったのは2002年のことです(木材自給率は18.8%)。その後、生産量は上昇していますが、1990年代半ばの水準を回復した程度です。

ところが樹種別にみてみると やや異なった傾向になります。

こんにち、よく製材品や合板として利用されるスギ・ヒノキ・カラマツをみてみると、その生産量は1960年代と同じくらいになっています。スギとカラマツは、量でみれば、かつてないほど生産しているといえます。ちょっと意外な感じがしませんか?

減ったのは、アカマツ・クロマツ、エゾマツ・トドマツ、モミ・ツガなどのその他の針葉樹と、広葉樹です。製材用材や紙の原料(パルプ)として用いられました。量でみれば、「衰退」したのはスギ・ヒノキ・カラマツ以外の生産です。国産材の生産が、スギ・ヒノキ・カラマツだけになってきたということもできるでしょう。

もっともこれは、生産量だけに注目した場合です。産業としては、生産量×木材の価格 も重要になります。この点は、後日みてみましょう。

(図出典:木材統計調査。カラマツの素材生産量は、1978年以前は他の樹種と合わせて集計されている。)

今年は南箕輪村の協力を得て、大芝高原みんなの森で、ここに森林が成立した経緯や、現在の森林管理の方針などを担当者に話していただきました。山引き苗(その場で自然に生えてきた稚樹を、抜き取って育てたもの)を用いた植栽もおこないました。

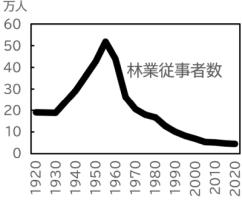

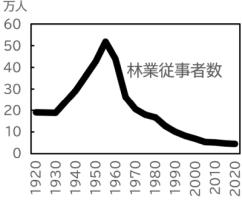

いずれも、森林のことを述べる際に、よく使われる言葉です。たしかに、増えてるか減ってるかといえば、減っています。「国勢調査」によれば、林業従事者はピーク時の1955年には51万8725人でした。2020年には4万3710人ですから、10分の1以下です。

いずれも、森林のことを述べる際に、よく使われる言葉です。たしかに、増えてるか減ってるかといえば、減っています。「国勢調査」によれば、林業従事者はピーク時の1955年には51万8725人でした。2020年には4万3710人ですから、10分の1以下です。

ただし1955年前後は、歴史的にみれば特殊な時期だったかもしれません。というのは、それ以前の1920~30年ごろには19万人弱だったからです。

1956年ごろまで、アジア・太平洋戦争中に強制伐採した跡地を植林(復旧造林)する必要がありました。また、戦後復興と経済発展のために大量の木材が必要だったし、燃料として木炭もさかんに生産されていました。木材・木炭ともに戦後の生産量ピークは1957年です。そして広葉樹を伐採したあとにも植林しました(造林面積のピークは1962年)。

1950年代は史上空前の規模で木を伐り、木を植えた時代で、それは世界大戦のあとの特殊な出来事だという側面があります。また、植林した木を食べてしまうシカの頭数も、歴史上 唯一の低水準でした(これにも過去の戦争の影響があります)。これからの林業に同じことが再びおこることは考えにくい。木炭や薪などの木質バイオマス利用は再び高める必要がありますが、燃焼機器の熱効率や、建物の断熱性能が高まっていることを考えれば、1950年代と同規模にはならないと思います。

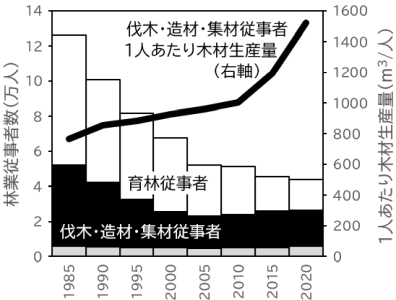

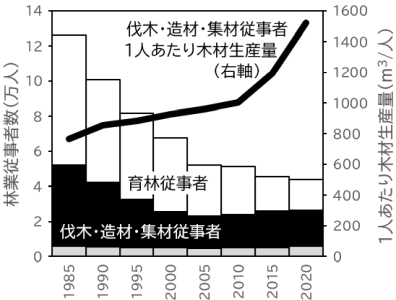

では、もう少し近年で林業で働く人の数をみるとどうでしょうか。これも確かに減っています。ただ、林業の中で「なんの仕事をする人が減ったか」を見ることが大切です。

ここでは林業の「育林従事者」と「伐木・造材・集材従事者」に注目してみましょう。前者は、植林や下刈りなどをおこなっている人です。後者は、伐倒などに関わっている人です。ずっと減っているのは育林従事者で、伐木従事者は最近はちょっと増えています。

ここでは林業の「育林従事者」と「伐木・造材・集材従事者」に注目してみましょう。前者は、植林や下刈りなどをおこなっている人です。後者は、伐倒などに関わっている人です。ずっと減っているのは育林従事者で、伐木従事者は最近はちょっと増えています。

多くの人が「山の手入れ」と言うときイメージしている間伐は、国勢調査の上では、伐木従事者に含まれる人がおこないます。伐木従事者数は横ばい・微増です。だから2010年代以降は、「林業従事者が減ったから、山の手入れ(間伐)ができなくなった」とは、単純にはいえません。

また、伐木従事者1人あたりの木材生産量をみると、急激に上昇しています。林業が急速に機械化されてきたことと、間伐からの木材生産(搬出間伐)から、主伐(皆伐)からの木材生産に移ってきたことが主な理由です。人数は微増でも、それは木材生産という面からすれば、大きな増加につながっています。現在の木材自給率は約4割ですが、これだけの木材を2万人の伐木従事者で生産しているのだから、すごいことです。

今後も木材生産に関わる機械化は進んでいくでしょう。したがって、木材生産量が増加しても、伐木従事者が現在の何倍もになるということはないと私は考えます(増えるとしても2倍以内でしょう)。機械化が進むなかでは、「林業振興によって地域に伐木従事者を増やす」というのも、そう単純にはいえないのです。

一方、育林従事者では事情が異なります。

国内の人工林の多くは、1950~70年代に植えられたものです。育林従事者は、植えてから10年間くらいの森林に関わります。植える面積が減ると、やがて育林従事者も減ります。「林業で働く人が激減した」は、育林従事者の減少のことを意味している部分が大きいといえます。

育林従事者が少なくなると、何が生じるでしょうか。伐採したところに植林できなくなります。また、植林はできても、下刈りや つる切りが十分にできなくなります。省力化やロボット化・自動化は研究されているものの、いずれの作業も、現状ではかなりの人手がかかります。

こうした作業に手が回らなくなると、森林は満足に育ちません。現状でも、主伐後に植林している率(再造林率)は3~4割程度だといわれています。伐っても6割は植えていない。放っておくと、天然更新して いずれ何かの森林にはなるかもしれませんが、人間が利用したい森林になる可能性は低い。シカの生息密度が高いところでは、柵で囲わないと天然更新すら難しくなります。

したがって、政府(林野庁)がいう「伐って、使って、植えて、育てる」サイクルを実現しようとするなら、当面は育林従事者を増やす必要があるでしょう。ただ、育林は商品を販売する過程ではないので(数十年後に商品になるものを育てる過程なので)、「儲ける」ことが簡単ではない部分です。ではどうしたらいいでしょうか? 森林政策学・林業経済学の解かねばならない問題です。

こうしたことを考えていく際には、統計データが必要です。いま、国勢調査が実施されています。調査に協力しましょう。

小菅村は、多摩川の源流域にあり、東京都が水源林(都有林)を多くもつ村です。都内の大学も交えた上下流の交流の取り組みが続いており、山村振興のすぐれた蓄積があります。今回は、温泉施設への木質バイオマス利用や、マウンテンバイクのトレイル整備などを中心に現地見学をし、また地域づくりのNPOや会社と村行政との協力体制についての学習をしました。

第3回信大マルシェと、農学部後援会が開催されました。あいにく私は村のイベント(まっくんスポーツフェス)の運営をしていたので参加できませんでしたが、今回も信大マルシェのポスターを描きました。

第3回信大マルシェと、農学部後援会が開催されました。あいにく私は村のイベント(まっくんスポーツフェス)の運営をしていたので参加できませんでしたが、今回も信大マルシェのポスターを描きました。

⑨伐倒 ……チェンソーなどで木を倒します。収穫する時期の樹木は、高さ20~30mほどで、太さもしっかりあるので、重さが数tになります。これを安全に、かつ割れたり折れたりさせずに倒すのは、容易ではありません。一部の現場では、ハーベスタやフェラーバンチャという乗用の林業機械(重機を利用したものが多い)でおこないます。

⑩造材(玉切り・枝払い) ……海外では幹を長いまま運ぶこともありますが、日本国内ではトラック・トレーラーで運ぶ関係で、幹を短く切ります。これを「玉切り」といいます。どの長さの丸太にするかは、合板にするなら2mか4m、柱にするなら3mや6mというふうに、用途や市場のニーズによって決まります。曲がったところや傷のあるところ、節の多いところを、何に使うのかも見極める必要があります。同じ幹でも、どこを玉切るかによって、トータルの価格が異なってくるわけです。だから、どこで切るのかを決める「採材」には知識と経験が要求されます。玉切りをする前には枝を切ります(枝払い)。これら一連の作業は、林業機械のプロセッサー(あるいはハーベスタ)でおこなうことが多くなってきました。

⑪木寄せ・集材 ……山の中の道を「路網」といいます。どこでも大型トラックで走れればいいのですが、日本の地理条件では、大型トラックが走れる幅・強度の道は限られています。山の中に「土場」(どば)とよばれる丸太の集積所をつくって、そこから工場や市場までをトラックで運んでいます(後述)。伐倒したところから土場までは、フォワーダという、悪路でも走行できる輸送車両を使います。このように、あちこちに伐倒されている木を、土場まで運ぶことを「集材」といいます。とはいえ、フォワーダも基本的には路網の上しか走りません。伐倒した木を、路網まで引っ張って動かすことを「木寄せ」といいます。

トラックにせよ、フォワーダにせよ、山の中に入るためには路網が必要です(フォワーダは緩斜面なら道がなくても走れますが、そういう場所は多くない)。山が急峻だとか崩れやすい土質だとかで、路網を作ることが難しい場合はどうするか。そのときは架線という方法を使います。喩えるのが難しいですが、スキー場のリフトのような、空中にはったワイヤーに吊り下げて運ぶ仕組みです(人は乗りません)。この場合、幹を長いまま土場まで運んで、そこで造材することもあります。

⑫運材 ……土場から工場・市場まで運ぶことをいいます。面的に散らばっている木を、ある一点に集めるのが集材で、集まった木を別のところへ移動させるのが運材です。現代日本では、もっぱらトラック・トレーラーでおこないますが、かつては鉄道とか、川に流して運ぶといった方法がありました。木曽谷の「赤沢自然休養林」(上松町)は全国でも珍しい動態保存されている森林鉄道ですし(一般客も乗れます)、木曽の地酒「中乗さん」は木の上に乗って川を下った人のことだといわれます。

木材生産をする人工林を例にとってみてみます。「林業にはいろいろある」と言っておきながら、木材生産を例にとるのは、これが最も多くおこなわれているからです。

①地拵え(じごしらえ) ……人工林は、樹木を人間が植えた森林ですが、植栽する前にも作業があります。現在の日本では、植林の多くは、前に森林であったところ(その伐採跡地)におこないます。伐採したとき、枝などの売れない部分はその場に置いていくことが多いので、それを片づける必要がある。これを「地拵え」といいます。散らばっている枝などを集めて、等高線上に積んだり、重機でかき寄せたり、機械で粉砕したりします。地拵えしなくても木は植えられるのですが、下刈り(後述)が大変になってしまします。

②植栽 ……苗木を植えます。苗木は、苗畑から抜いてきた(根があらわになっている)「裸苗」と、土つきの「コンテナ苗」「ポット苗」があります。最近はコンテナ苗の普及が進んでいます。これらの苗を育てる「育苗」も林業の一部ですし、苗のもとになる種や枝を採る(採種・採穂)作業もあります。スギなどは、枝を土に挿して発根させ、クローン苗にすることができるのです。なお、シカの頭数が多いところでは、苗木が食べられてしまうので、苗木を網で囲ったり、植栽地全体を高いの網で囲います。

③下刈り ……樹木は、草よりも成長が遅いので、植えただけだと2m以上になる草に埋もれて、成長が遅れたり枯れたりします。だから植栽後の数年間は、競合植生を刈る必要があります。これを「下刈り」といいます。傾斜がきつく木陰のない広大な場所、しかもトゲのある植物や蜂もいる場所でおこなう下刈りは、林業の中でも最も きついの作業の一つです。

④つる切り ……明るい環境には、つる植物が生えます。これがはびこると、樹木に覆い被さって枯らしたり、幹に巻きついて変形させたりするので、「つる切り」も不可欠です。下刈りや つる切りをしないと、せっかく植林しても、藪になってしまいます。

⑤雪起こし ……地域によっては、積雪によって傾いた木の向きを、縄などを用いて直す作業をします。

⑥除伐 ……植林した種類以外の木も生えてきます。たとえば、ヒノキを植えたのに、(明るい環境を好む)アカマツや広葉樹が生えてしまうと、そちらのほうが先に大きくなって日陰をつくるので、育てたい木の成長がおちてしまいます(被圧される)。そこで、目的とする樹種以外を除く作業が「除伐」です。

⑦枝打ち ……枝をつけたまま木が成長すると、その木を柱や板にしたときに「節」(ふし)ができます。とくに枯れ枝は、これは製材したときに節がぬける(枯れ枝の部分がとれて、穴があく)「死に節」になります。大きな節のない木材のほうが、品質が高く評価されます。幹のうち高く売れるのは根元から数mの太い部分なので、樹高がそれなりの高さに成長したら、この部分(4~6m程度の高さまで)は枝を切ります。

⑧間伐 ……隣の木との間隔をコントロールするのが間伐です。同じ種類の木を植えて林にするとき、枝葉(樹冠)は、隣の木の枝葉と接するところまでしか伸ばせません。隣の木との間隔が狭いと、樹冠も狭くなり、木は太らなくなります。間隔を広くすれば、樹冠は大きくなり、木は太ります。そこで、隣の木との間隔を広げる「間伐」をおこなうのです。間伐後しばらくは、樹冠に隙間ができ、日光が地表まで届きます。すると(シカがいなければ)低木など様々な植物が生えてきます。生物多様性が高まるし、下層植生があれば雨粒・雨だれが地面を直撃せず、災害防止の点からもよい。なお、どの木を伐るのか選ぶことを「選木」といい、これにもそれなりの手間がかかります。

間伐するくらいなら、最初から隣の木との間隔を広げて植えればいいではないか、という話もあって、そういう試みもあります(疎植)。ただ、いくつかの理由で、植えるときは間隔を狭く、だんだん間隔を広げたほうがよいとされてきました。

育林で人間ができることは限られていて、何を植えるか決めることと、競合する植生(草木)を取り除くこと、枝を取ること、隣の木との間隔(密度)を決めること、くらいです。以上の作業を30年間くらいの間におこないます。一つひとつの作業は大変ですが、ある地点での直接作業は、合計すれば30年のうち数日間でしょう。このように、多くの時間を自然の力に委ねる部分が大きいのが林業の特徴です。広大な面積でおこなうので、農業のような、水や肥料、農薬を与えることは、基本的にはしません。だから、その場所の自然条件に合った樹種を植える「適地適木」が重要になってきます。

いち地点で合計数日間といっても、広い面積になると相当の仕事量になります。また、適切な時期の作業のためには、生育の状態を見て回ること(巡視)も重要です。森林を大切に育てるあり方は、「撫育」や「足跡が小判になる」などと表現されてきました。一方で、これらの作業は あまり機械化がすすんでおらず、今でも人手がかかります。そこで省力化・ロボット化が目指されています。

「農業」という言葉は、平安時代初期(8世紀)の『続日本紀』には書かれている言葉だそうです。一方、林業は19世紀末らしい。『日本国語大辞典 第2版』は初出を1989年だとしていますが、国会会議録では1891年の使用例があります。いずれにしても農業のように昔からある言葉ではなく、近代に登場した言葉です。

そのためか、「林業」といってイメージするものは人によってまちまちです。

おそらく誰もが思い浮かべるのは、「柱や板などになる、木材を生産する産業」でしょう。これだけを林業だと考える人もいます。

でも、たとえば薪や、シイタケの原木(ほだ木)を生産するのはどうでしょう。これも樹木を伐採するので林業っぽいですね。

アカマツの林を落ち葉かきして整え、出てきたマツタケを収穫するのはどうでしょうか。樹木は伐採しないけど、森林を丹念に管理して生産しています(マツタケはこうした管理をしないと出なくなる)。山菜を採るのはどうだろうか。これも林業に含めてもいいと思う人はいるでしょう。

では、林業を「森林から、樹木や山菜・きのこなどの、何かの物質を得る産業」と定義したらどうなるでしょうか。

物質を得るといっても、森林の中で石を採るのは……? 多くの人が林業に含めないと思います。シカやイノシシを狩猟するのは?

「山崩れを防ぐために、間伐をする(間伐した木は利用しない)」という場合は、物質は得ませんが、これは多くの人が林業に含めるでしょう。でも「儲からない林業」とか言うときには、こうした行為は含まれず、林業は木材生産業だけに限定されています。

国勢調査では、林業を

国勢調査の定義は具体的な産品を並べているので、一般化して考えると、次のようになると思います。

「林業」には、木材生産が含まれるのは当然のことですが、「木材生産だけが林業である」と考えてしまうと、日本の森林の多くが「林業に適さない」土地ということになります。林業には様々な形があると考えたほうが、これからの地域の可能性を広く考えられます。

森林には、様々な はたらきがあります。これを森林の「多面的機能」や「生態系サービス」と呼んでいます。

たとえば、森林には洪水を防ぐ、山崩れを防ぐという はたらきがあります。これは、多面的機能としてみれば「水源涵養機能」「土砂災害防止機能」、生態系サービスとしてみれば「調整サービス」です。森林を伐採して木材が得られるのは、森林の「物質生産機能」「供給サービス」の一つで、脱炭素社会を目指す上では必要なことです。一方、森林が部分的・一時的とはいえ なくなることになるので、災害防止の機能は いくらか下がります。大幅に下がることがないよう、バランスをとることが大切です。

ちょっと面白いのは、伐採していきなり災害防止の機能が弱まるわけではない点です。森林総合研究所などの研究(2021年)によれば、機能が下がるのは、森林を伐採して次の世代の木を植えたあと、10~20年くらいたったときです(リンク先の図1の「土砂崩壊抑制機能」というグラフを見て下さい)。森林を伐採しても、そこには切り株と根が残っています。また、植えられた次の世代の木の根も、だんだんと成長していきます。全世代の根が腐っていき、次世代の根がまだ育ちきっていない、いちばん弱い時期が、だいたい伐採・造林後10年くらいだといいます。

さて、森林はこのように災害を防いでくれる側面があるのですが、それには限度があることも認識する必要があります。

日本列島に人間が住んでいないころから、たびたび洪水や山崩れは発生してきました。それが扇状地など、現在の地形のもとを作っています。日本列島はそうした自然攪乱がしばしば発生するので、荒れ地や草原のような ひらけた明るい環境から、うっそうとした森林まで、様々な生態系があります。それが日本列島という土地の特徴でもあるのです。

人間が洪水や山崩れの原因をつくるのでは困りますが、どれだけ森林を管理しても、洪水や山崩れが起こるときは起こります。完全に抑制することはできません。だから、森林管理とあわせて、洪水や山崩れなどの現象が発生したときに ひとに危険が及ばない対策も不可欠です。ダムや堤防で言われるのと同様に、森林も、人々が逃げる時間をかせいでくれるものという認識が必要だと思います。

「人工林・針葉樹林は保水力や山崩れを防ぐ能力が低い、天然林・広葉樹林がよい」と言う人がいます。これは議論の分かれるところですが(私は、適切に管理していれば、どちらも同程度だと思います)、どちらにしても、人間が必要なときに逃げることが重要です。「管理された森林があるから、立派な天然林があるから、大丈夫」と思って、逃げるのを遅らせてしまうのでは、せっかくの森林の機能もだいなしです。

今日は防災の日なので、市町村のハザードマップで身近な地域のリスクを確認し、いざというときにどう行動するか、また、素早く逃げるのが難しい人たちを どうやって手伝うかなどに、思いを巡らせてみましょう。

あ、地域の消防団に入るのを検討してくれてもいいですよ! ぜひ!

松本市の森林は、まだまだ活用されていないところがあり、大きな可能性があると思います。農学部1年生が参加できる距離に、こうした取り組みがあるのは、ありがたいことです。

夜は消防団で、大芝湖(ため池)から可搬消防ポンプで水をひいて、村有林へ散水しました。打ち上げ花火の発射場が林内のグラウンドなので、事前に周りを十分湿らせておくのです。

このなかで、伊那市で木工などをおこなう会社「やまとわ」の奥田悠史さんが、「もともとは、『このような未来であってほしい』という目標があって、それを実現するために解決すべき課題があった。ところが、『これが課題だ』と言われるようになると、課題を解決することが自己目的化してしまう。あらためて、『私は、このような未来であってほしい』ということを言葉にする必要がある」ということを話しました。大切な点だと思います。

夜は「猛暑の今こそ、事業者×専門家×住民で考えたい 気候変動×地域産業勉強会 in 諏訪」に参加しました。

長野県は、味噌の出荷額が全国1位、日本酒の酒蔵の数は2位です。しかしこれらは、発酵の過程や、製品保管、原料生産・調達の点で、気候変動の影響を大きく受けます。気温があがると原料米の性質が変わって、日本酒の醸造過程で米が「溶けなくなる」ことで、酒粕が増えてしまうそうです。

農林業は、生産物が直接消費されることもありますが、地場産業の原料になっていくことも多い。地場産業と気候変動との関係に着目する必要があります。

上松町は、木曽ヒノキに代表される林業の町で、また家具製作を習うの長野県上松技術専門校でも有名です。ここで取り組まれている、木工と町づくりを結びつけた実践を学びました。

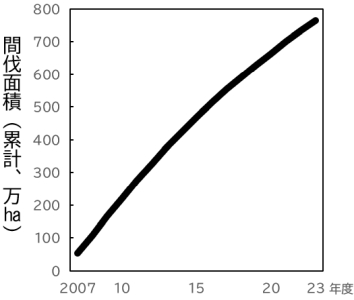

この言葉は、森林のことを語る際の、慣用句・枕詞としてよく使われています。でも、これを裏づけるデータ、つまり「手入れの行き届かない森林は、かつて(xxxx年)はxxxxヘクタールあったが、現在はxxxxヘクタールに増加している」という文章やグラフ・表を、あなたは見たことがあるでしょうか。

この慣用句を、二つの部分に分けて考えてみましょう。一つは「手入れ」とは何なのか。もう一つは、それが不足している森林が「増加」しているという根拠はなにか。

「手入れ不足の森林が増えている」という言葉は、1980年代に一般的になったようです。「国会会議録検索システム」で、「林が増」というキーワードで検索してみると、1978年(昭和53年)に「間伐不実行林が増大」という言葉が出てきます。当初は、間伐していない森林が増えていることが問題視されていました。

日本の人工林の多くは、1950~70年代に植栽されたものです。人工林の面積は、1960年からの25年間で、300万ha以上も増えています。人工林は、植えてから15年くらいで間伐を始める必要があります。1980年代に、間伐していない森林が増えていると言われ始めたのは、一斉に植えた人工林が一斉に間伐すべき時期をむかえたこと、その同時期に林業の採算性が悪化したことと関係があります。

1980年度(昭和55年度)版『林業白書』は、間伐すべき森林が390万ha、そのうち「緊急に初回間伐を要する」森林は193万haあると試算しています。一方で、当時の間伐実施面積は年間10万haでした(90ページ。国有林を除いた面積)。

1980年代は、手入れとは主に間伐のことであって、それが必要な森林が増えたのは、その前に一斉に植えたからでした。このあたりでは根拠が明確だったといえるでしょう。

面白いのは、国会会議録を調べていくと、1990年代に入ると「管理が適正に行われていない森林が増加」といった慣用句表現が多くなることです。具体的になにが不足しているということが抜けてきて、「森林とはそういうものだ」という語り方になるのです。

気候変動枠組条約 第3回締約国会議で「京都議定書」が定められたこと(1997年)や、災害防止や生物多様性保全といった森林の多面的機能に着目した「森林・林業基本法」の成立(2001年)などをきっかけに、こうした慣用句はひろく一般にも普及していったのだと思います。

もちろん、間伐が必要な森林は、引き続き存在していました。しかし他方で、1981年から間伐を促進する事業が継続しておこなわれています。2008年には、間伐等特別措置法という法律もつくられました。京都議定書で、間伐などの「森林経営」(Forest Management)をした森林を二酸化炭素の「森林吸収源」としてカウントできることになり、第一約束期間(2008~12年)の目標達成のために間伐を促進する必要があったからです(以降の第二約束期間、パリ協定でも同様)。

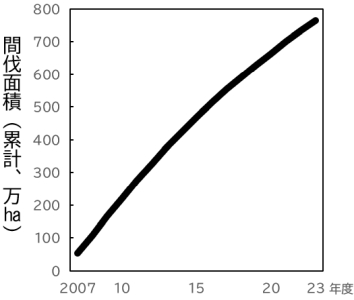

だからこの間、かなりの面積が間伐されています。2007~2023年度に間伐された面積を足し合わせると、760万haほどになります。それ以前のデータは欠けがあるのですが、試算してみると、1990年代後半以降 約1100万haの間伐をしてきたようです。

だからこの間、かなりの面積が間伐されています。2007~2023年度に間伐された面積を足し合わせると、760万haほどになります。それ以前のデータは欠けがあるのですが、試算してみると、1990年代後半以降 約1100万haの間伐をしてきたようです。

1100万haというと、日本列島の人工林の面積(1000万ha)を超えています。間伐は、同じ森林に10年ほどの間隔をあけて繰り返しおこなうものなので、実際に間伐された森林面積はもっと少ないはずです。それでも500万haくらいは少なくとも1回、間伐しているのではないでしょうか。

もう一つ、データを示しておきましょう。パリ協定のもとで、日本政府が国連に提出している『日本国温室効果ガスインベントリ報告書2023年(CGER-I165-2023)』です。さきに述べたように、間伐などの「森林経営」をした森林は「森林吸収源」としてカウントできます。だから、その根拠を報告しているのです。これによれば、人工林で「森林管理」が実施された率は、低くて74%、高ければ94%だそうです(pdfファイルの695ページ)。

パリ協定上の「森林経営」には、植栽から伐採までのすべての作業が含まれるので、報告しているのは間伐面積だけではないのですが、人工林の7~9割は なんらかの「Management」がなされていると政府は言っているのです。

この30年間、間伐のために、林業関係者が たゆまぬ努力を続けてきたのだから、人工林の5割か9割かはともかくとして、それなりの面積が「手入れ」されてきたのは確かでしょう。

データを見ると、「手入れの行き届かない森林」はあるけれども、現在それが「増えている」とまでは言えないのではないか。では、なぜ私たちは「増えている」と感じたり、そう言ったりするのでしょうか。あなたが「増えている」と感じているとしたら、それはなぜですか。探ってみましょう。

もちろん、「増えている」という感覚が正しいこともあります。同じ「増えている」でも、一般論として「森林とは手入れ不足のものなのだ」と言っているのか、なにか身近な、具体的な森林を観察した結果「以前より状況が悪くなっている」と言っているのかで、意味は変わってきます。森林を学ぶ人は、型どおりの決まり文句から一歩すすんで、具体的な森林をイメージして、語ることが必要です。

(図出典:森林・林業統計要覧。参考:堀靖人「間伐材」日本林業技術協会『森林・林業百科事典』丸善、2001年。)

マレットゴルフは1977年に福井県で発祥したニュースポーツですが、1980年代以降、長野県の各地で普及しました。公園や河川敷など様々な場所にマレットゴルフ場が整備され、森林の中のコースもあります。このあたりの歴史を調べて、他の森林利用と比較しようと考えています。

これは、「木曽谷・伊那谷フォレストバレー」という、長野県と、このエリア内にある教育・研究機関とが協力して、木曽谷・伊那谷地域を「木や森の「学び」と「暮らし」に会える場所」にしていこうというプロジェクトの一環です。

今回の「サマースクール」では、信州大学農学部 山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースの1~2年生が、塩尻、木曽、伊那を巡って、それぞれの土地での取り組みを学びます。

この日はその1日目で、長野県の研究機関が森林についてどんなことを研究・普及しているのかを見聞きしました。木の柱・梁や壁がどのくらいの強度なのか、実際に壊れるまで力を加えて試験する装置は、農学部の装置よりはるかに大型です。試験林の使い方も、農学部演習林とは少し異なるのが面白い。県内の林業現場への技術普及につなげていくための森林と、学術研究が第一目標の森林とは、特徴に差があるのです。センター内では、林業に新規就業した人たちが研修中で、樹木の伐倒訓練も見せてもらいました。

参加学生にとっては、初めて見るものばかりだっただろうと思います。よい経験でした。8月下旬に、2・3日目があります。

アレチウリは よく見かけますが北アメリカ大陸原産の植物で、特定外来生物に指定され、移動させることはできません(外来生物法)。「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されています(日本生態学会)。

注意しなければならないのは、外来種の問題は、外国人排斥・排外主義に利用されやすいという点です。生物学・生態学の用語や概念は、「優生学」などの例にあるように、差別に「応用」され、ときに人命を奪ってきたという歴史があります。農学を学ぶ人は、この負の歴史を知り、学術用語・概念の意味をはっきり学んで、それ以外のところに比喩などで「応用」されないように注意する必要があります。冗談でも「たとえ」として使ってはいけません。また、自分が知識として知っているだけでなく、げんに用語・概念を「応用」しておこなわれている差別に反対し、やめさせていく姿勢が求められます。

環境省もいうように、侵略的外来種は「本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません」。学習には細心の注意が必要です。

今回の抜き取りの事前説明では、アレチウリとともに堤防に生えているクズは、日本では普通にいる植物だが、人間が移動させた結果、外国では「世界の侵略的外来生物ワースト100」(国際自然保護連合)とされるほど繁茂して困っていることも紹介されていました。必要な紹介だったと思います。

萌芽とは、切り株から生えてくる芽(ひこばえ)のことです。里山では、薪などを繰り返し得るため、萌芽能力の高い広葉樹が利用されてきました。萌芽によって樹木・森林を再び生やすことを、「萌芽更新」といいます。

「萌」という文字は常用漢字には含まれていないので、公的な文書では ひらがな書きされます。最新の『森林・林業白書』も「ぼう芽」と書いています。

なぜ「ほ」ではなく「ぼ」なのか。これは昔から不思議なこととされていたようです。林野庁でも要職を務めた野村進行という人は、研究書でわざわざ

本多静六(1866~1952年)は、戦前期の代表的な林学者です。彼らは「ぼ」と発音していたが、それは誤りだった、というわけです。

野村は「どの辞書にも見当たらない」と書いていますが、そんなことはないと思います。たとえば大正期に成立した漢和辞典『大字典』(1940年。初版1917年)は、「萌芽」の読みを

つまり、本多らが発音していた「ぼうが」も、根拠のないことではないということです。

もっとも、19世紀末の国語事典『言海』(大槻文彦編、1889年)では「はう‐が(名)萠芽」と書かれています(798ページ)。当時 両方の発音があったのでしょう。

日本に森林・林業の近代的学問が導入されたのは19世紀末のことです。専門用語としての「萌芽」には、今でも古い発音が残されているのだと思います。

林業用語には、独特のものがあって、「人工林」「天然林」などはその代表的なものです。

人工林は、人間が植えた森林のことです。天然林は、人工林ではない森林のことです。だから「人間が植えたわけではないが、生えてきたあとは人間がものすごく利用・管理してきた」という森林は、天然林に分類されます。そんな森林あるのでしょうか?

たとえば里山です。里山の一部には、自然に生えてきた森林から、人がほしい樹種を残したり、伐採して利用したり、そこから再生してきた芽(萌芽)を剪定して育てたりしたものがあります。植えたわけではないので天然林ですが、その姿は人間の関与によって大きく変化しています。

逆に、「人間が植えたのだが、その後、まったく管理しなかったので、他の樹種が入ってきて伸び放題になっている」という森林は、人間の関与は植えた一瞬だけですが、植えたので人工林です。

だから人工林・天然林という区分は、植えたか植えていないかの差で、森林の“自然っぽさ”とは直接には関係がないと考えたほうがよいでしょう。「人工林」と聞くと、その名前の響きから、自然に反するもののように思う人もいるかもしれませんが、自然に則した人工林を育てることもできます。森林・林業に関心を持つ人には、「人工林はだめなんだ」と十把一絡げには言ってほしくありません。人工林について論じるときには、「あそこの人工林が」という具体的なイメージをもって話すことが大切です。

とはいえ、人工林の多くは、単一の樹種をそろえて植えられたものであることも事実です。

国連食糧農業機関(FAO)は、報告書「世界森林資源評価」(Global Forest Resources Assessment、2020年版)で、人工林(Planted Forest)を、「Plantation Forest」と「Other Planted Forest」に分類しています。Plantation Forest は、1~2樹種、同樹齢で、等間隔に植えられている森林のことで、日本の人工林の多くはこれに該当すると考えられます。「プランテーション」というと、ちょっと意外な感じがします。

なお、日本の人工林には針葉樹が多いのですが、人工林=針葉樹、天然林=広葉樹、ではありません。日本三大美林にかぞえられる長野県の木曽ヒノキは、針葉樹の天然林です。フランスは、広葉樹の人工林林業がさかんな国です。

これは2022年の『白書』から出現した表現なのですが、適切ではないと私は感じます。女性従事者は、林業の仕事をするために職場にいるのであって、「質の向上」とか「円滑化」のためにいるのではないからです。

たしかに、調査していて「女性のほうが林業機械を丁寧に扱う」という話は聞いたことがあります。でもそれは個々人の才能によるものであって、それを「女性の活躍促進」の「効果」と表現してしまうと、女性にだけ「業務の質の向上」を負わせることになってしまいます。

「コミュニケーションの円滑化」は、もっと変です。女性の従事者が「あなたのおかげで(あなたが女性なので)コミュニケーションが円滑化したよ」などと周りに言われたら、嫌な気分になるはずです。コミュニケーションが苦手な女性だっているし、そうした人が林業で働いてもよい。女性従事者に「円滑化」を期待するのはおかしいです。「職場の華」と呼んでいた旧時代の感覚と同じです。

「質の向上」や「円滑化」(いわゆる「報・連・相」)は大切なことですが、それが実現するように職場を整えるのは雇用主や管理職の責任であって、女性従事者が醸し出してくれる「効果」ではありません。『白書』が書くべきことではないと思います。政府による「女性らしさ」の押しつけになってしまいます。

スウェーデンの林業教科書『Working in Harvesting Teams(伐採班で働く)』(2013年)は、「まえがき」で、

なお、公平性を期すために付言すると、『白書』は、森林組合の意思決定に女性が関わる機会が少ないことを指摘して、改善を求めています(115ページ)。これは重要な動きです。

これまでの『白書』が、女性従事者について どのような記述をしてきたのか、そこから読み取れるジェンダーは変化しているのか、というのは卒論で扱えるテーマだと思います。やってみませんか。

国勢調査のデータから、林業従事者の女性比率を計算すると、2020年は 6.2% です。1960年には 25.4% でした。男性のほうが多いとはいえ、林業は女性も働く産業です。

国勢調査のデータから、林業従事者の女性比率を計算すると、2020年は 6.2% です。1960年には 25.4% でした。男性のほうが多いとはいえ、林業は女性も働く産業です。

作業別に見ると、植林や下刈り(植えた木と競合する草木を刈る作業)などの育林従事者は、1985年には2割以上が女性でした(統計はありませんが、1960年ごろの比率はもっと高かったでしょう)。政府の『森林・林業白書』(2025年)が、「かつて、多くの女性林業従事者が造林や保育作業を担ってきた」(115ページ)と書いている通りです。

また、植林は苗木がなければ始まりません。林業用の苗木は、数年間 畑やビニールハウスで育てて、山へ持っていきます。こうした苗木生産の現場は、多くの女性従事者によって支えられています(図中の「その他の林業従事者」に含まれます)。

伐採する現場でも、女性が2~3%を占めます。ある調査で、女性の伐木従事者に「働く上で困ることはありますか」と質問したことがあります。『白書』は、更衣室やトイレの環境改善の必要性を挙げていますが(もちろん必要です)、その人の答えは「安全用具のサイズが合わないこと」でした。チェーンソーを使う現場では、防護ズボンなど様々な安全用具を着用することが義務づけられています。その既製品のサイズが、体の小さい人には合いにくいという話でした。小さいサイズの製品があっても、標準サイズより製品の種類が少なくなるのなら、選択の幅は狭くなります。

男性の身体を「標準」として製品やシステムが設計されていることで、女性が安全面でリスクを負っているということは、他の分野ではすでに指摘されています。林業でも、女性と男性どちらもが、安全に作業できる状態を目指す必要があります。

(図出典:国勢調査。1980年以前と85年以後とでは分類が変更されているので、厳密には接続しない。)

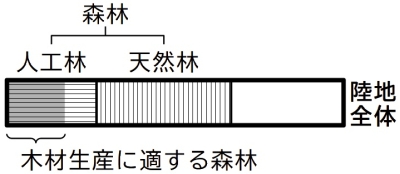

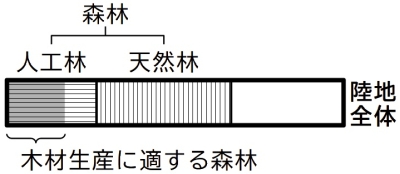

日本列島の島々には、あわせて約2,500万haの森林があります。何千万haという広さは実感できないので、1人あたりで計算してみると 0.2ha ≒ 45m×45m です。

ここから、木材を得ることを考えてみましょう。森林のうち、自然に生えてきた森林(天然林)は除いて、人が植えた森林(人工林)だけを使うことにします。人工林の面積は約1,000万ha、1人あたりなら 0.08ha ≒ 29m×29m です。

この29m四方の森林に、約30m3 の木々が生えています(林業では、木の大きさを幹の体積で表します。人工林では平均350m3/ha)。一方、日本列島に住む人たちは1年間に1人あたり 約0.6m3 の木材を消費しています。

つまり、29m×29m の森林から、50年分の木材が得られる計算です。森林は再生する資源ですが、再び木材を得るには植林後40~50年はかかります。だいたい同じくらいですね。持続可能なかたちで木材を自給していくのなら、木を伐ったあとに、確実に植林して育てていく必要があるということです。

なお実は、国内の人工林のすべてが木材生産に適するわけではありません。道路から遠いなどの理由で、経済的には適さない人工林も多いのです。木材生産に適していて、今後も木材生産林として維持すべき森林は、1,000万haの人工林のうち660万haだとされています(森林・林業基本計画)。

なお実は、国内の人工林のすべてが木材生産に適するわけではありません。道路から遠いなどの理由で、経済的には適さない人工林も多いのです。木材生産に適していて、今後も木材生産林として維持すべき森林は、1,000万haの人工林のうち660万haだとされています(森林・林業基本計画)。

660万haは、1人あたり 0.05ha ≒ 24m×24m で、ここから得られる木材の量は 約19m3、32年分です。思ったより少ないですね。大切に使っていくべきだと思います。

いま政府・林野庁は、30年間で木を育てて利用することを推進しています(「新しい林業」)。九州など特に温暖多雨な地域以外では、30年間では ちょっと短い気もするのですけれども、持続可能なかたちで木材を自給することを目指すときに、一つの考え方といえるでしょう。

今回の試算は大ざっぱなものですが、「森林資源はたくさんあるのか、少ないのか」を漠然とした印象で語るよりは、一歩すすんで考えることができます。林野庁の「森林・林業統計要覧」には、様々な数字が公開されているので、みなさんも試算に挑戦してみましょう。

これから夏休みにかけて、このページで、森林政策学についてのあれこれを書いていこうと思いますので、引き続きぜひご覧下さい。

森づくりは何のためにするのか。木材とか斜面崩壊を防ぐとかの、何か(もの や機能)がほしいからです。では森づくりの要とは何か。ふつうなら「木を大切に育てる」とか「多様な樹種になるようにする」とかの、木や森の姿に注目するのですが、この本では「土壌作り」であると喝破します。ここが本書のユニークな点だと思います。

土壌作りを中心に考えると、皆伐というのは、地表が乾燥して土壌の団粒構造が壊れ、地面が降雨を吸収しなくなるので、リスクが高い。土壌を大切にする観点からは、「伐採するために森林を更新する(生やし、育てる)」のではなく、「更新するために伐採する」、その際に木材を利用するのだという更新本位の林業がよいということになります。

こうした生産方法を「漸伐(ぜんばつ)」「択伐」と呼びます。これらは一般的には、「皆伐より作業が面倒くさい」「生産性が低い」と言われてきました。ただ、皆伐は山にとってリスクもあるし、苗木代や草刈りにコストがかかる。温暖湿潤で雑草が生えやすく、豪雨も増えている日本では、トータルとして見たら皆伐は本当に経済的なのか? 森づくりには皆伐→一斉造林 以外の方法もあってしかるべきだし、そのための技術開発はもっとやるべきだ。この本はそう主張します。

もう一つの柱は、森林を更新するときに、周りの木から飛んでくる種子を使う「天然更新」を使うということです。これはうまくいけば成果も大きいのですが、失敗することも多い。この本では、大切なのは種子が飛んでくる時期に合わせた作業が重要だということが分かります。

こういう会議で見知らぬ人がのグループディスカッションをすると、話が盛り上がるまでに時間がかかるものですが、箕輪町は最初から予定していたディスカッション時間を過ぎるほどでした。

気候変動(温暖化)は、多くの人が知っているだけでなく、夏の暑さなどで実感できるまでになっています。また、省エネなどによる温室効果ガス排出削減や、再生可能エネルギーへの転換が必要なことも知られています。しかし、それを自分ごととして取り組むという段階では、進みづらいところがあります。気候町民会議で、そこがどう議論されていくか、2日目・3日目も傍聴して学びたいと思います。

箕輪町は、町の建物や駐車場の屋根に太陽光パネルをたくさん置いていて、役場で消費する電力の実に43%をこれで自給しています。

演習のあと、農学部生協前の広場で2年次生歓迎会をおこないました。森林・環境共生学コースの各研究室が、それぞれ食べるものを出す催しで、毎年恒例です。

挙げられている調査事例がイノベーションかどうかは、少し疑問もあるのですが、生産が質的に新しいものになるのは、生産手段の発達だけで自動的に果たされることはなく、人の側の経験や技術・技能の量的な蓄積が必要である、という点はなるほどそうだろうと思います。

ただし、それを読者にスムーズに理解してもらうためには、冒頭で、森林と地下・大気との間の水のやりとりにはどのような経路があるのかを解説する必要があると思います。樹木が吸い上げた水を蒸散するのと、地面から蒸発するのと(林床面蒸発)、降雨が樹冠にキャッチされてそのまま蒸発するのと(遮断蒸発)を合わせて「蒸発散」なのだということが解説されていないと、とくに森林と川の流量の話など、何が議論されてきたのかが分かりにくくなるのではないでしょうか。また、日本語では「林業家」と「森林官」のイメージが異なるので、前者ではなく後者で表記したほうが、植民地支配の中で forester が果たした役割が明瞭になると思います(もちろん、あえて「林業家」と訳されているのだと思いますが、その意図がよく分かりませんでした)。

火星に「運河」を見たローウェルは、木曽の御嶽山に来たことがあるのですが、その2つの関係を指摘した部分(126ページ)と、ホートンについて述べた部分(174ページ)は、大いに参考になりました。邦題の「雨を操る」は、ジオ・エンジニアリングを想起させます。著者の意図には反するかもしれませんが、『気候リヴァイアサン』(ジョエル・ウェインライト、ジェフ・マン、堀之内出版、2024)の議論とつなげて読むと、スリリングだなと思います。

ただ、今回でた意見は「成人男性のうち自動車を運転する人」の視点に偏ってしまったと思います。生活圏は、子どもなど自動車に乗れ(ら)ない人では大きく違うし、夜道の不安は女性ではまた異なるものでしょう(それ自体、問題ですが)。マスタープランに、多様な住民の視点が反映されることが必要だと思いました。

このポスター、毎年 当研究室の三木がイラストを描いていますが、いつも仕上がりが不安です。さきほども、チェンソーのスパイクバンパーが逆というミスを発見しました……。生成AIでないことは、右側の人物のイヤリングの柄を見てもらえれば分かると思います。

今週 扱ったのは、「豊かな自然「十二天の森」活用探る」(『長野日報 上伊那版』5月10日付)。駒ヶ根市の公民館が、市有林「十二天の森」での学習会を開催し、それを通じて活用方法を考えようとしている事例です。この広さの平地林があれば何ができるか、なぜ森林の利活用についての企画を市役所の林務担当ではなくて社会教育課が担当しているのか、などを議論しました。

当研究室の三木は、協議会の委員として関わりました。この記事にもあるように、協議会が立ち上がったときには、何を目指しているのか理解できなかった、というのが率直なところです(記事中の「何がやりたいのかわからない」というのは私の発言です)。いくらか林業の研究をしてきて、何か分かったような気分になっていたのですが、それが理解を妨げていたのです。「林業」を固定的なものとしてとらえていたのでしょう。

伊那谷フォレストカレッジを通じて、いちばん学んだのは私だろうと思います。林業についての視野が広がり、それを研究にも活かすことができました。実地での取り組みから得るものは大きい。学生に「地域の活動に参加して課題を発見しよう」と言うのは、そういうことからです。

「本編」に加え、本編の元になったデータも「資料編」にまとめられています。意外なデータもあると思います。これからの森林づくりや、森林のあるまちづくりに活用してください。本編冒頭のメッセージに書いたことを再掲しておきます。

「とはいえ、ここに書いただけでは現実にはなりません。わたしたち市民が、松本市(市役所)や森林・林業の事業者と協力して、松本らしい、森林との関係をつくっていくのはこれからです。令和7年度から新しい取組みが始まります。これにぜひ参加してください。50年後の松本市の森林は、あなたから始まります。」

「マガジン」という題名ですが、最初から順番に読んでいったほうが全体が理解しやすいでしょう。

一般に、成功事例をみるときには、超人的な能力やネットワーク力をもったキーパーソンに注目しがちです。しかし、それだと「うちの地域では(そういう人はいないから)無理だ」となってしまいます。この本では、景観生態学と社会学の視点から、成功事例には成功するだけの「パターン・ランゲージ」があったのだと分析しています。芸術や武道の「かた(型)」のようなものでしょうか。「違いの相互理解:重なりと違いを知ることで、協働しやすくなる」など36のパターン・ランゲージが巻末にまとめられていて、ここだけ読んでもヒントになります。

こうしたまとめ方は、先ごろ出た長野県ゼロカーボン社会共創プラットフォーム「くらしふと信州」のパンフレット『信州で実現する共創型の脱炭素まちづくり:5つのキーアクション』にも通ずる部分があるなと感じました。

後期日程で、山岳圏森林・環境共生学コースに合格したみなさん、おめでとうございます! 4月に会えるのを楽しみにしています。いろいろな経緯でコースに入ることになった人もいると思います。しかし飽きさせませんから、そのつもりで期待していてください。

inadani seesには先週土曜日に首相も来たそうです。人気施設ですね。

なお、オーストリアの虫害について、それを皆伐による土壌乾燥と関連づけているところには、読む際に注意が必要だと思います。

長野県のいくつかの市町村には、アジア太平洋戦争の末期に、日本陸軍の秘密機関である登戸研究所(第九陸軍技術研究所)が疎開していました。駒ヶ根市の中沢地区では、動員された子どもたちが箱状の「缶詰爆弾」を作っていて、その記憶が地区には残っています。戦後80年をむかえ戦争体験のある人が減る中で、それらの記憶をどのように活かし、今後の世代の平和の実現につなげていくかが課題になっていると思います。

①長野県内でも、地域ごとにニーズは異なり、それに合わせて取り組みがされていて、「里山」の内容は多様であること、②また、地域のニーズは「積雪時の倒木を減らしたい」とか「地域の史跡・名所を巡れるようにしたい」「住民に健康になってほしい」などであって、里山の整備は手段であること、を学びました。

他大学の研究室との合同ゼミは、うらやましいですね。やってみたいことの一つです。

保持林業については書籍も出ていますし、『人工林の多様性を高める森づくり事例ガイド』というガイドブックも作成されているそうです。

ナラ枯れは、信州でもよく話題にのぼります。住宅地・市街地や道路や線路周辺では安全確保のためにも対策をとる必要がありますが、人員も予算も限りがあるので、こうした効果的な対策の意義は高いと感じます。

修士論文・卒業論文の発表会は、4年生以外にも重要な機会です。学部3年生にとっては、1年後のイメージをつくるために必須ですし、学部2年生にとっては研究室選びの際の重要なヒントになります。

今日は、小さいところでは樹木の遺伝子や化学成分の解明から、大きいところでは洪水時の流木を防ぐ仕掛けや、地形や伝統を考慮した地域再開発計画など、たくさんの発表がおこなわれました。森林・環境共生学分野の幅広さを改めて感じます。卒業論文発表会の2日目は12日です。

人々に森林・林業のことを訊ねる(調査する)のには慣れていても、災害時には別の訓練が必要だと痛感しました。避難時に配慮すべき持病があるかを質問しなければ、と考えたところまではよかったのですが、いつも利用している病院があるかを訊き忘れたり。座学に加えて、実習が必要なわけです。

私たちが森林のことを研究する目的の一つは、災害を減らすことです。山地災害は、森林の状態を改善するとともに、人々が危ないときに適切に避難することで防げます。どちらが欠けても、研究の目的は達成できません。

地域には、日本語を母語としない人たちが住んでいるので、災害が発生したり、リスクが高まっているときには、わかりやすい表現で伝える必要があります。そのために、どういうことに気をつければよいかを学びました。

信州大芝高原の村有林に、学生が関わる機会がないが、この森林を高校や大学が連携して学習する場(プラットフォーム)として活用してはどうか。南箕輪村は、村内に保育園から高校・大学まである珍しい村で、信州大芝高原の広大な平地林も珍しい。これを組み合わせて村独自の取り組みをしてはどうか、という提案です。

そのほか、自動車の使用による温室効果ガス排出を、村としてどのように減らそうと考えているかなどについても質問しました。

質問をおこなうにあたっては、研究室のゼミで「何を質問すべきか」「どのように質問すれば、具体的な答弁が得られるか」「質問を通じて、情報を引き出すにはどうしたらよいか」などを議論しました。

「若者議会」の様子は、『長野日報』の記事になっています(「20~30代の視点で質問 南箕輪村議会が若者議会」)。

シンポジウムの全体としては、成長の早い苗木を用いて、植林後の草刈り(下刈り)回数を減らす省力化は必要だけれども、それができる場所を選ぶことが大切だという内容でした。植林木以外の草木(競合植生)は、下刈りの回数や、その土地がかつて何に使われていたかなどによっても異なってくるので、観察が必須なようです。

報告会の全体としては、間伐を繰り返すと再造林がやりにくくなる、という指摘が興味深いものでした。間伐すれば、森林の中(林床)が明るくなって様々な草や低木が生えてくる。これが生物多様性や山地災害防止の点から望ましいとされてきたわけですが、そうすると伐採後にも様々な植物が生えてくることになり、再造林にとっては草刈り(下刈り)などの手間が増える。低コスト再造林したいのなら、伐採の前には林床が暗くて他の草木はない状態にしたほうがいい、ということになりそうです。でも、それはこれまでの森林づくりの方向性とは異なるものになります。それをどう考えるか。面白い点です。

今回は、島崎山林塾企業組合 と、つなぐ里山 のかたが、事業体の立場から、林業の面白さや課題を語りました。林業についての自らの考えを語る若い人がいるのは、地域の財産です。

国道6号線を通っていると見えにくいのですが、周囲には今でも帰還困難区域があって、ゲートで封鎖されています。その近傍では生活再建のための除染や工事がおこなわれています。現在のエネルギー構造に依存して生活する私たちが、必ず見ておかねばならない風景だと思います。

森林経営管理法や森林環境譲与税の仕組みができたことで、市町村で「ビジョン」(名前はさまざま)を作る動きがあります。専門家に任せれば「ビジョン」は書けますが、重要なのはその後です。役場や事業者、地域住民・諸団体が、それを実施していかないと意味がありません。どうやって「ビジョン」の内容が当たり前になっていくようにするか。本番はこれからです。

→ 森林政策学研究室のページ

2025年12月26日

日本での木の用途の、もう一つの大きなものに、紙の原料となる「パルプ・チップ」用材があります。

日本での木の用途の、もう一つの大きなものに、紙の原料となる「パルプ・チップ」用材があります。面白いことに、パルプ・チップ用材の需要量と生産年齢人口(15~64歳)の人数をグラフにすると、よく似た形になります。コピー用紙や段ボール箱、書籍・雑誌や新聞など、紙の消費量がビジネスと関係があるためかもしれません。

紙の消費量は、職場のデジタル化などによって減る側面がある一方、ネット通販の増加によって増える側面もあります。また最近では、コロナ禍や災害を通じて人々の衛生意識や防災意識が高まり、衛生用紙(トイレットペーパーなど)の消費が増えているそうです(日本製紙連合会「2025年 紙・板紙内需見通し報告」)。

(図出典:「木材需給表」、国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」)

2025年12月24日

(つづき)若年人口が減っていき、住宅の新築戸数も減っていくことが予想されるなかで、林業(木材生産)や、それを通じた森林管理をどうしていけばいいのか。いくつかの対応が考えられます。主要なものを挙げてみましょう。- リフォームや断熱改修・耐震補強で木を使う …… 新築が減っても、日本国内にはすでに多くの住宅や事務所があります。改修の際に、木材を使うという方法があります。床や壁の板材に使えば雰囲気を変えられますし、窓の内側に木製の内窓をつければ、冷暖房の節約(省エネ)になります。

- これまで木を使ってこなかった建物に木を使う …… 一戸建て住宅の多くは木造なのですが、事務所や店舗は同じ階数でも木造率が低い。ここに木を使うのは、従来の材料や技術で可能です。また、木材を接着剤で貼り合わせたCLT(直交集成板)などを使えば、地震の多い日本国内でも、木だけで11階建てのビルを作れるようになっています。体育館やドームも作れます。建物の構造は鉄やコンクリートでも、内装を木にできるでしょう。

- 建築物以外に木を使う …… かつて身の回りのものの多くは自然素材で作られていましたが、現在ではプラスチックなどに置き換えられています。それを再び木にしていくのはどうでしょうか。木で作られた人工衛星もあります。また、木から紙ができるように、木を分解して新しい素材を作ることもできる。セルロースナノファイバーや改質リグニンといったものが研究されています。

- 輸出する …… 日本国内での需要量が減るなら、海外に売るという対応もあります。じじつ、25年前には約70億円であった木材輸出は、現在では500億円を超える規模になっています。

- 森林管理の水準を、木材需要の上下の影響を受けないようにする …… 木材生産と森林管理とを結びつけない(デカップリングする)というアイデアもあるでしょう。森林環境税(森林環境譲与税)など様々な資金を用いて、木材を生産する・しないに関わらず、森林管理に必要なことは確実におこなわれるようにする、などです。

私が必要だと主張しているのは、

- 公的な住宅を木で建てる

WHO(世界保健機関)「住まいと健康に関するガイドライン」によれば、健康な生活をおくるためには、冬でも室温は18℃以上であるべきだそうです。いま、あなたのいる部屋の室温は何℃ですか。また、家の耐震強度は十分ですか。水害や土砂崩れのリスクがきわめて高いところに住んでいませんか。

住宅(木造住宅)の新築戸数が減っていくのは、住宅を建てて住むことが個人まかせになっているという理由もあると思います。「衣食住」というように、きちんとした住居に住むことは人間らしい生活をおくるための基本条件で、権利です。

もちろん全部の住宅を公的に建てる必要はありませんが、条件のよくないところから公的な関与で住む権利を下支えしていくことが、国内の木材生産・森林管理を安定的なものにしていくと私は考えています。

2025年12月22日

日本での木の用途は、大きく分けると、建築・建設や土木工事に用いられる「製材」「合板」用材と、紙の原料になる「パルプ・チップ」用材、それから「燃料材」と「きのこ原木」です。

日本での木の用途は、大きく分けると、建築・建設や土木工事に用いられる「製材」「合板」用材と、紙の原料になる「パルプ・チップ」用材、それから「燃料材」と「きのこ原木」です。このうち、製材用材、合板用材の消費量(需要量。国産材+外国産材)に大きな影響を与えているのは、なんといっても住宅建築の動向でしょう。製材や合板となる木の需要量と、木造住宅の新築戸数とをグラフで比較してみると、似た形をしていることがわかります。

住宅の新築戸数は、それを建てる年齢層の人口に強く影響を受けるので、若年人口が減少していくと新築戸数も減っていくことが予想されます。木の使い方が同じなら、新築戸数が減れば、木材生産量も減るでしょう。針葉樹人工林の多くは、「木材として売れること」を前提として管理されているので、木材生産量が減るのなら森林管理も滞ることになりそうです。

30~40年後に家を建てる人の数は、いま生まれた子どもの数で、すでにおおよそ決まっています。急に増やすことはできません。では、これからの林業や森林管理はどうしていけばよいでしょうか。ちょっと考えてみましょう。

(図出典:「木材需給表」「住宅着工統計」)

2025年12月17日

地域協創特別コースのウェブページができたそうです。ご覧ください。2025年12月10日

長野県森林組合連合会 伊那木材センターで、製材所のかたに原木の用途などについて教えていただきました。ありがとうございます。2025年12月10日

ヨハニス・デ・レイケについてもう少し。デ・レイケと同時期にオランダから来日した土木技師に、ゲオルギ・アルノルド・エッセルという人がいます。エッセルは数年後に日本を離れるのですが、日本に留まったデ・レイケは、しばしばエッセルと情報のやりとりをしており、深いつながりがあったようです(上林好之『日本の川を甦らせた技師デ・レイケ』草思社、1999年)。

エッセル(Escher)は、エッシャーとも読みます。ぐるぐる回って永久に流れ落ちる水路(「滝」)など、不思議な絵を描いた画家 マウリッツ・エッシャーは、ゲオルギ・アルノルド・エッセルの末息子です。あの絵は確かに「川ではなく滝」ですね。

2025年12月9日

最近でた売れているという本に、ヨハニス・デ・レイケが日本の川を見て「これは川ではない、滝だ」と言ったと書いてあって、がっくりきました。これを言ったのはデ・レイケではなくて、別の人です。デ・レイケはオランダの土木技師で、日本の近代的な治水・砂防の祖とされます。いわゆる「お雇い外国人」技術者として、1873年から1903年まで じつに30年間も日本に留まり、治山治水を指導しました。

「川ではない、滝だ」は、1891年に富山の常願寺川を見て、オランダに比べて勾配がきつい(短いのに高低差が大きい)ことを指摘した内容だとされています。しかし、日本に来て日が浅いころならともかく、来日後20年ちかく様々な現場を調査し指導にあたった技術者が、今さらこんなことを言うでしょうか。

是松慧美「デ・レイケが発したとされる言葉「これは川ではない、滝である」に関する初出資料」(『富山県立山カルデラ研究紀要』第16号、2020年)という論文によれば、この発言は、デ・レイケが初めて富山を訪れる前にすでに県議会議事録に記録されており、技師 ローウェンホルスト・ムルデルが早月川について言ったものと推測されるということです。

ムルデルの発言は、暴れ川の治水工事の必要性を主張するのにぴったりだったので、その後も引用されました。一度だけ富山に来たムルデルに対し、デ・レイケは何回も来ており皆に馴染みのある技術者だったので、やがてデ・レイケの発言だとされていったのではないかということです。

デ・レイケにしてみれば、自分が言ったのではない言葉で今でもたびたび名前を出されるのだから、迷惑なことでしょう。「日本近代砂防の祖」として記憶したいものです。

2025年11月28~30日

滋賀県立大学で開催された林業経済学会2025年秋季大会に参加しました。開催校・大会運営委員会のみなさん、ありがとうございました。2025年11月22日

学校推薦型選抜Ⅰ入試がありました。参加されたみなさん、お疲れさまでした。2025年11月21日

箕輪町で開催された、地域と共生するたソーラーシェアリングの在り方を学ぶシンポジウム「これからの農業を考える 農作物と発電の二毛作」(主催:長野県)に参加しました。作物が育つように隙間をあけて太陽光パネルを配置し、農業と発電とを両立させるソーラーシェアリングは、まだ身近な事例が少ないので、実践している農業者の話はよい勉強になりました。地域で農業を続けていくために発電をするのだという視点は、とくに重要と思います。

2025年11月19日

松枯れ対策でアカマツの枯木を伐倒処理したところを見学しました。全国的には何十年も前に終わった話ですが、標高の高い信州では、15年ほど前から深刻になりました。ただ、松枯れが早かった場所では、だんだんと次の森林へ置き換わっていっています。アカマツの林床は比較的明るいので、何かの木本植物が生えています。アカマツが枯れても、急に丸裸にならないことは、すくいです。シカが多すぎなければ、ですが……。

見学したところでは、アカマツやカラマツ、コナラ、ソヨゴ、それからツツジ(ヤマツツジか)が生えていました。面的にカバーしていたのはツツジです。ツツジが生えているというのが面白い。

というのは、農学部の学生寮「中原寮」(ちゅうげんりょう)の寮歌に現れる花が、ツツジだからです。

千歳 春のめぐりきて/奇しき契りに酒 汲めば/きらら まぶし天竜の/水面に散るや 花つつじ(信濃路八歌)

ハァー春はネ ソレ/春は紅 つつじが萌えて ヨイヨイ/寮の寮の小窓に夕日が落ちりゃ/交わす交わす杯 交わす杯チョイと花の色 ソレ/信州よいとこ 春が来りゃ 中原寮はよいとこナ よいとこナ(中原小唄)

春を象徴するのはサクラではなくツツジなのです。ツツジは乾燥した土地に生えるものなので、農学部のあたりも昔はそういう植生だったのかもしれません。ハァー春はネ ソレ/春は紅 つつじが萌えて ヨイヨイ/寮の寮の小窓に夕日が落ちりゃ/交わす交わす杯 交わす杯チョイと花の色 ソレ/信州よいとこ 春が来りゃ 中原寮はよいとこナ よいとこナ(中原小唄)

高木はといえば、やはりアカマツです。水に乏しい扇状地の上に植林されたアカマツ林が歌われています。

夏 赤松の木立ち来て/寝し男児に野茨が/優しき母の香を寄せば/雲さえ嬉し駒ヶ岳(信濃路八歌)

ハァー夏はネ ソレ/夏は緑の赤松林 ヨイヨイ/寮の寮のあちらにゃ天竜が見える/招く招く仙丈に 招く仙丈にチョイと山の歌 ソレ/信州よいとこ 夏が来りゃ 中原寮はよいとこナ よいとこナ(中原小唄)

校歌などに歌われる樹種も、その土地の風土を反映しているかもしれません。長野県内の校歌に歌われた山について調査した論文はあるのですが、たぶん樹種は調査がまだだと思います。誰かやってみませんか。ハァー夏はネ ソレ/夏は緑の赤松林 ヨイヨイ/寮の寮のあちらにゃ天竜が見える/招く招く仙丈に 招く仙丈にチョイと山の歌 ソレ/信州よいとこ 夏が来りゃ 中原寮はよいとこナ よいとこナ(中原小唄)

2025年11月18日

「日本は土地所有権が強すぎる」と言われることがあります。確かにそういう側面があるのですが、それは、人権の弱さに一因があるのではないでしょうか。日本国憲法は、第29条で、

財産権は、これを侵してはならない。

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

と書いています。「公共の福祉に適合する」ことが重要だと、ちゃんと制限を設けているわけです。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

「公共の福祉」の内容については、学問的にも議論のあるところですが、森林に関しては、他人の人権を侵害しないことだと考えてよいと思います(公共事業に従え、という意味ではありません)。森林をどう扱うかは所有者の自由だけれども、そうはいっても、他人の生きる権利を侵害するような扱い方はできないですよね、ということでしょう。

これを実現するためには、「森林を通じて、具体的に、ひとの どのような人権を守ろうとするのか」という視点が必要です。ところが、こうした議論の積み重ねが薄いので、「なんとなく他人の所有権が邪魔である」「“お上”が決めた方針に、個々の所有者は逆らうな」ということになってしまう。

45年前に、次のような指摘があります(水本浩『土地問題と所有権 改訂版』有斐閣、1980年、281ページ)。

自然法的自由権思想の伝統をもたない社会では、所有権の社会性の思想は容易に国家主義的・全体主義的私権制限へとつながり、人権を抑圧していく機能を営みやすい

限られた土地(森林)を適切に扱っていくためにも、「その森林は、人々の人権を守るために、どのように大切なのか」の議論が欠かせません。2025年11月14日

南箕輪村観光協会が開催した「ユニバーサルツーリズム講習会」に参加しました。南箕輪村の「信州大芝高原」は、全国的にもめずらしい広大な平地林の中に、歩道やレクレーション施設があります。いまここを、誰でも楽しめるユニバーサルツーリズムの実践地とする取り組みがすすんでいます。今回はユニバーサルツーリズムを推進する企業のかたの講演でした。

森林の中で、誰でも移動できるようにするためには、かなりの工夫が必要なのではないかと思い質問しました。すると、「観光地には、管理や搬入などのために、裏手に道がつけてあるところがある。しかし、その道の存在が一部の人にしか知られていないと、案内する人も『車イスなどでは、そこへは行けない』と思ってしまう。まずは、そうした既存施設の情報を関係者間で共有することから始めたらどうだろうか」というお答えでした。なるほどと思います。

2025年11月10日

国籍を把握しても、森林管理の水準は上がりません。

国籍を把握しても、森林管理の水準は上がりません。農林水産大臣の記者会見によれば(11月4日)、林地を取得する際に国籍を把握する仕組みを検討するということです。これには疑問があります。なんのために把握するのでしょうか。確実な森林管理をおこなうことが目的なら、別の方法があるはずです。

林野庁の調査によれば、2024年の外国法人等による森林取得は382haで、このうち211haが国内の外資系企業によるもの、171haは居住地が海外の外国法人・個人でした。

林野庁と国土交通省は、2010年からこの調査をしており、遡って調べた2006年からの19年間のデータがあります。全体としてみれば、多くは国内の外資系企業によるものであることがわかります。また、近年とくに増えているわけでもありません。ピークは2016年です。

この19年間の累計取得面積は10,396haです。これは国内の私有林の0.07%に相当します。アメリカでの外国法人・個人の森林所有割合は5.0%ということです。

取得目的(2024年)は、資産保有が件数としては多い。なかには0.01ha(100m2)というものもあります。他には別荘購入とか宅地造成などの居住スペースとして用いるものです。太陽光発電は2件みられました。

1件あたり平均取得面積(2006~24年)をみれば、国内の外資系企業では19.4ha/件、海外の外国法人・個人では7.3ha/件で、国内の外資系企業のほうが広く取得しています。後者に資産保有目的のものが多いからかもしれません。

他方、まったくみられないものは水源利用です。林野庁は、

なお、外国法人等が取得した森林において、取水や地下水の採取を目的とした開発等の事例はこれまで報告されておりません

と特記しています(「外国法人等による森林取得に関する調査 令和7年9月プレスリリース」)。「外国の法人・個人が森林を購入し、水を確保するのではないか」という話は、2010年頃から よく聞かれました。15年もあれば開発できると思いますが、実際には開発事例はみられません。そもそも川の水には、発電や漁業のための水利権が設定されていて、土地の所有者といえども勝手に取水できません。地下水に関しても、それが重要な資源である地域では保護する条例がつくられています。

身近な森林を、これまで地域と関わりのなかった法人・個人が購入すれば、いくらかの不安がおこるのは仕方のない面があります。しかし、そこで必要なのは、国籍の把握なのでしょうか。国籍にこだわるのは、国籍によって「適切に森林を扱うかどうか」を判断するということであり、つまりは身近な外国籍の人々を疑心暗鬼の目で見るということです。それは差別や排外主義を酷くしこそすれ、森林管理の水準を高めることにはつながらないと思います。

森林は、相続や売買によって、所有者が変わる可能性がある財産です。そこで適切な森林管理を保ちたいのであれば、以下の3つのことが必要だと考えます。

第1に、森林の開発を規制する制度を整えることです。

現行の法制度は、あまり、森林を森林として積極的に維持する仕組みになっていません。1ha以上(太陽光発電は0.5ha以上)の開発(森林以外への転用)を規制する「林地開発許可制度」はありますが、山崩れや水害・渇水などのおそれがないときは「許可しなければならない」ことになっています(森林法10条の2)。

「保安林」に指定すれば、開発は一応規制できます。ところが、保安林は水源涵養や土砂流出防止などの公益的な目的があって指定するものなので、森林を森林として維持するために保安林制度を使うのはちょっと違う。保安林以外の一般的な森林(普通林)でも、森林以外には容易に転用・開発できないようにする仕組みが必要です。

森林の開発によって失われる生物多様性や水源涵養機能などを、他の森林で増進すること(オフセット)を義務づけ、それによって開発を抑制するのも一つの方法です。生物多様性オフセットはずいぶん前から議論されているので、制度化は可能でしょう。

第2に、開発規制をした上で、誰が森林の所有者になったとしても、適切な森林管理がなされるようにする制度を整えることです。

とくに、(相続等ではなく)新たに売買によって森林所有者になった法人・個人は、自発的・積極的に森林所有者となったのだから、適切な森林管理を求めてもよいでしょう。売買の際に、森林経営計画を作成させるとか、地域内のすでにある計画の中に追加するなどの仕組みが考えられます。

もっとも、そのためには、森林所有者に対して「最低限やるべき森林管理」を具体的・科学的に示す必要があります。これは地域ごとに異なるので、地域ごとに決めるべきです。

第3に、誰が森林の所有者になったとしても、地域住民が意見できる仕組みを設けることです。

国連「小農の権利宣言」(小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言、2018年)では、農林漁業や関連産業に就く人々には、次の権利があると書いています。

第10条(参加の権利) 小農と農村で働く人びとは、自らの生命、土地、暮らしに影響を及ぼしうる政策、計画、および事業の準備と実施に対し〔……〕参加の権利を有する。

第17条(土地ならびにその他の自然資源に対する権利) 小農と農村に住む人びとは〔……〕土地に対する権利を有する。この権利には、適切な生活水準を実現し、安全かつ平和に、尊厳のある暮らしを営む場を確保し、自らの文化を育むための土地へのアクセス、土地と水域、沿岸海域、漁場、牧草地、森林の持続可能な利用と管理に対する権利が含まれる。

これを日本でも制度化することが考えられます。農地に関しては、農業者などで構成される市町村 農業委員会が、農地の利用の最適化をおこなっています。市町村に林業関係者をはじめとする地域の人々によって構成された委員会をおき、そこが森林管理をチェックすることは可能でしょう。すでに市町村にも森林協議会などが設けられていることがあるので、これらの機能強化をおこなうことにも可能性があります。第17条(土地ならびにその他の自然資源に対する権利) 小農と農村に住む人びとは〔……〕土地に対する権利を有する。この権利には、適切な生活水準を実現し、安全かつ平和に、尊厳のある暮らしを営む場を確保し、自らの文化を育むための土地へのアクセス、土地と水域、沿岸海域、漁場、牧草地、森林の持続可能な利用と管理に対する権利が含まれる。

ただし、それを可能にするためには、日本で国連宣言にうたわれている権利が、権利として認識される必要があります。小農の権利宣言の採択の際に、日本政府は棄権してしまっているので、まずはこれを認めることです。

私たちがしたいのは、適切な森林管理なのか、差別なのか。前者であれば、なすべきことは他にあります。

(図出典:林野庁「外国法人等による森林取得に関する調査について」、2025年。遡って調査されている2009年以前は捕捉率が低いことも考えられるため、淡色で示した。)

2025年11月7日

松本市中央図書館の入口横に、カエンタケのような形をした石像がありました。猛毒のキノコを像にするなんて珍しいなと思って銘板を読んでみると、まったく違いました。これは「普選実現運動発祥の地記念像」といいます。日本国内での、普通選挙を求める大衆的な運動は、松本で中村太八郎・木下尚江らが結成した「普通選挙期成同盟会」(1897年)から始まったとされます。それを顕彰する像です。

普選期成同盟会は約1000人の請願書を国会に提出します(1900年 ※)。このときに、衆議院議員として請願の紹介者となったのが、中村弥六(長野県出身)と河野広中(福島県出身)でした。弥六は、現在の伊那市高遠の出身で、ドイツに留学して林学を学び、東京山林学校(現在の東京大学農学部の前身の一つ)の教授になり、そのあと衆議院議員を務めました。森林の分野では「日本初の林学者」なのですが、近代史ではフィリピン独立運動の際の「布引丸事件」に関与した人というほうで知られています。

普通選挙法案が初めて国会で提案されたのは1902年で、提案者は中村弥六、河野広中、降旗元太郎(長野県出身)、花井卓蔵(広島県出身)でした。このときは否決されています(男子普通選挙の実現は1925年)。

弥六は「故郷の人たちが請願してきたから、形式的に、地元議員として対応した」というわけではなさそうです。法案が否決されたときも、普通選挙が時期尚早だというのは「大体 進歩の世の中に於(おい)て皆 愚論であるのである、大概 愚論である」「実に抱腹絶倒も啻(ただ)ならず、又 国民のために実に悲しむのでございます、故に是(これ)は決して中村弥六の言ではない〔……〕人民の声でございます」と国会で演説しています。「国民の程度」が低いから時期尚早、という議論にたいして、日本でも人々はヨーロッパ先進国と遜色ないレベルの教育を受けており、げんに今や専門学校や大学が足りなくなっているほどではないか、だから時期尚早ということはないと反論したのでした(第16回帝国議会 衆議院本会議 第19号、1902年2月25日)。そののちも、普通選挙を求めるデモ(1908年)の企画に名を連ねています。

このように、身近なモニュメントが、林業の歴史とつながりをもっていることもあるのです。

(※ これ以前にも、兵庫県からの普通選挙法についての請願の記録はある。第1回帝国議会 衆議院本会議 第15号、1890年12月20日)

2025年11月4日

いま市民(森林所有者ではない人々)ができる効果的な森林管理とは、なんでしょうか。1950年代には戦争の影響もあって山林が荒廃していたので、植林=緑化運動が展開されます。いまでも、市民が参加するイベントとして植林作業が選ばれることが多いのですが、この時代の名残りかもしれません。

市民が森林管理に参加する、森林ボランティアの草分け的存在の「草刈り十字軍」(1974~2016年)は、下刈り省力化のための除草剤散布に反対する環境保護運動として興っています。1970年代は造林のピーク期ではありませんが、当時はまだ造林後の下刈りが多い時期でした。

1960~70年代に植林された森林が間伐の時期をむかえる1980年代には、間伐の不足が言われ始めました。1990年代には「手入れ不足の森林」が、ひろく認識されるようになります。温暖化対策としても間伐が注目されました(京都議定書で、間伐などの「Forest Management」をした森林はCO2の吸収源としてカウントできることになった)。間伐をする森林ボランティアが出てくるのもこのころです。

1990年代の人工林は、樹齢(林齢)が30年生程度で、まだノコギリで間伐ができるサイズでした。しかし現在では60年生以上になり、樹木の直径や高さが大きくなっています。適切な訓練を受けて、チェーンソーを使えば、もちろん市民でも間伐は可能ですが、ボランティアの参加のハードルは90年代より上がっていることは否めません。また政策的には、主伐(皆伐)による木材生産が目指されるようになりました。

間伐は森林管理に必要なことの一つだが、森林管理とは間伐だけではありません。現在の森林に必要で、市民にもできることは、他にもあると思います。

一つは、やぶの刈り払いです。クマの獣害対策は難しい課題ですが、原則的な対応の一つに、やぶを刈り払って見通しのよい状態にすることがあります。これは切実に求められており、誰でも取り組みやすい作業です(もちろん、草刈り機を密集して使わないなどの安全対策は欠かせません)。やればやっただけ、風景がすっきりします。

もう一つは、林内路網の排水管理だと考えます。2010年代以降、間伐や木材生産のために、さかんに路網がつくられました。森林の中の道は、一般的には「林道」と呼ばれますが、専門的には林道(林道・林業専用道)と森林作業道に分けられます。増えたのは後者で、これは路面が土でできている。路面を水が流れると掘れていってしまう(やがて道が崩れる)ので、横断排水溝というものが設けられています。横断排水溝が土で埋まらないようにするのは、森林管理の水準を維持するために必要なことです。スコップひとつでできる作業です。

植林や間伐以外にも、できる、必要とされることは、まだまだあるのではないでしょうか。そうした、現在の森林の状況に応じた、市民ができる森林への新しい関与の仕方を、見つけるべきときにきているというのが、私の説です。

2025年10月30日

「緑の雇用」という事業があります。

「緑の雇用」という事業があります。林業に新規就業する人は、当然ながら技能や免許をもっていません。そこで、森林組合や林業の会社(認定事業体)に新規就業した人が、職場内外での研修を受けられるように支援する仕組みが「緑の雇用」です。2003年度から20年以上にわたって続けられ、これまでに2万3000人以上の人が研修を受けました。現在の林業従事者 4万3710人のうち、9000人程度は「緑の雇用」を通じて就業した人であろうと試算されています。

「緑の雇用」に関するデータをみると、2010年代以降、「緑の雇用」研修生の中で女性割合が高まっていることがわかります。現在では5~6%を占めています。あまり目にしないグラフなので作成してみました。

2025年10月24日

伊那市 手良地区の秋祭りの準備を、研究室として手伝ってきました。手良(てら)は、信州大学農学部の演習林がある地区です。演習林は、もともと手良の村々が利用してきた入会山です。地域があってこその大学の教育・研究だと思います。2025年10月21日

「安い外材に押されて、林業が衰退している」という常套句を考えてみましょう。実は、現在では「外国産材が安い」わけではないのです。

「安い外材に押されて、林業が衰退している」という常套句を考えてみましょう。実は、現在では「外国産材が安い」わけではないのです。丸太の価格を、国産材(スギ)と外国産材(米ツガ)とで比較してみると、たしかにかつては外国産材のほうが安かったのですが、1992年に逆転しています。また、現在では丸太のかたちでの輸入は少なくなっています。

製材品ではどうか。未乾燥材の正角(しょうかく。断面が正方形の角材)を代表にとってみてみましょう。国産材(スギ)と外国産材(米ツガ)とで比較すると、1998年に逆転して、国産材のほうが安くなりました。

最近はあまり未乾燥材を使わないので、乾燥材の製品もみてみましょう。国産材(スギ正角)と外国産材(ホワイトウッド集成管柱(くだばしら)。管柱は1階分の長さの柱材)を比較すると、近年のウッドショックで価格が混乱する前は、おおむね国産材のほうが安い状況でした。

「安い外材に押されて……」というのは、20世紀のあいだの説明としては合っているのですが、現在ではあまり妥当とはいえない表現です。「安い外材」と言う前に、実際に価格のデータを比較してみましょう。木材価格の動向については、林野庁の毎月の「モクレポ~林産物に関するマンスリーレポート~」が参考になります。

(図出典:木材価格統計調査。図中の実線(内)が国産材、破線(外)が外国産材をあらわす。丸太は国産は「すぎ中丸太」(径14~22cm・長3.65~4.0m)、外国産は「米つが丸太」(径30cm上・長6.0m上)を、製材品は国産(未乾燥材・乾燥材)は「すぎ正角」(厚10.5cm・幅10.5cm・長3.0m)、外国産(未乾燥材)は「米つが正角」(同)、外国産(乾燥材)は「ホワイトウッド集成管柱」(同)を主に用いた。途中で集計方法の変更があり、厳密には連続しない。ホワイトウッド集成管柱は1本あたり価格で集計されているので、それを1m3あたり価格に換算してある。「米ツガ」は、北米産ツガ材で、「こめつが」ではなく「べいつが」と読む。「ホワイトウッド」は、欧州産トウヒ材。)

2025年10月20日

【紹介】食文化をあつかう雑誌「vesta」の新刊(2025秋号)は、「きのこを食べる文化」が特集で、信大農学部の山田明義が特集アドバイザーになっています。山田「きのこの食と毒の境界を探る」、升本宙「菌類発の代替肉、マイコプロテインの動向」ほか、長野県林業総合センターなど県内からの執筆者も多い。きのこと日本の食文化、世界のきのこ食紀行、きのこを楽しむ科学と技術についての一冊です。2025年10月14日

里山がどんな風景だったのか、近代に入ってからの様子もみてみましょう。菅江真澄から約100年後、もう一人の30歳が伊那を訪れています。イギリス人宣教師のウォルター・ウェストン、のちに日本の山々を世界に紹介し、「日本近代登山の父」とよばれる人です。

彼は、友人のH. W. ベルチャーと、木曽で雇った強力(ごうりき)4人とともに、木曽駒ヶ岳(西駒)に登りました。1891年(明治24年)8月12日のことです。西駒山頂から東北方向に進み、信州大学農学部 西駒演習林 最高点のあたりを通って権現(ごんげん)山、伊那市 西春近へと下る「権現づるねルート」を歩いたものと推定されます。

私たちのすぐ下、東側には、諏訪湖を源流とする天竜川が谷を――石を投げれば、その曲がりくねった流れに届きそうだ――鬱蒼とした樹林の山々に自らの南への道を拓くために、流れ落ちている。太平洋に至る山々は、青い霞の中に溶けていく。〔……〕頂上からの下り道は、割れた岩だらけだった。その先は「ハイマツ」や色々の花が咲く灌木だ。さらに下ると急斜面にササがあり、滑「りそうにな」った。足下が安全な、ブナやモミなどの林に着いたときには嬉しかった。樹高のある立派なアカマツの木立に入り、そこの巡礼者の小屋で休憩をとる。標高約5,000フィート〔1,500m〕の林をぬけると、背の高い草に被われた丸い尾根に出た。それは谷の底の耕地へとつながっていた。

権現づるねルートの植生を、現在の「5万分の1現存植生図」でたどると、高山帯の高山低木群落から、亜高山帯のモミ(シラビソ・オオシラビソ)群集、いくらかのクリ・ミズナラ群落を経て、アカマツ群落と変化します。ウェストンが書いた植生の垂直分布と、概ね同じです。ただし、アカマツの木立(grove)の先で「背の高い草に被われた」土地に出会ったという点は、現在と異なります。これは萱場(かやば)かもしれません。標高1500mまで草地だったのだから、里山の風景は今とは相当 異なる風景だったわけです。

(原文出典:Walter Weston『Mountaineering and exploration in the Japanese Alps』、1896年。訳文は、ウェストン『日本アルプスの登山と探検』岩波書店、1997年なども参照した)

2025年10月12日

信州大学農学部80周年記念式典のシンポジウム「地域にとって信大農学部とは何なのか:SDGsの視点から考える」がありました。伊那市長・白鳥孝さん、元長野県副知事・中島恵理さんと、農学部長・米倉真一を登壇者として、地域と農学部との連携の必要性や可能性について意見交換をしました。三木はシンポジウムのファシリテーターをつとめました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございます。

2025年10月11日

シンポジウム「農山村と芸術:躍動するコミュニティアート」(主催:「森林・林業・山村問題を考える」シンポジウム実行委員会)を傍聴しました。私たちの分野の研究が、農山村の人々の生活を彩りあるものにすることを あまり見てこなかったという指摘は、その通りだと思いました。同時に芸術は、日常生活で私たちが認識していないこと、無視していることを、顕わにする作用もあります。それは必ずしも心地のよいものではないかもしれません。このあたりをもう少し議論したいとも感じました。

2025年10月10日

刈敷(かりしき)の話をもう少し。豊田利忠(としただ)『善光寺道 名所図会』(ぜんこうじみち めいしょ ずえ、1849年)に、現在の安曇野市 明科のあたりの風景が記録されています。菅江真澄の『伊那の中道』の60年後(1843年)の風景です。

ちょうど〔旧暦〕5月上旬なので、このあたりも農作業の最中である。

ちょうど〔旧暦〕5月上旬なので、このあたりも農作業の最中である。「刈敷」という作業があって、村ごとに定めた山明けの日には、家を閉めて男も女も山に登る。みな手に鎌を持ち、大きな声で唄い、若葉の茂った枝を刈って、牛馬に背負わせ、田ごとに運ぶ。山を枯らす荒ぶる神ではないものの、まるで櫛の歯を挽くようだ〔そのように山を刈り取っていく〕。

優しく美しい女も、山へ行くときは馬に乗り駆け、坂道をものともせず、男のように勇壮で目覚ましい。この国から巴・山吹〔ともに木曽義仲と行動したとされる武将〕という強い女たちが出て、天下に美名を残したのもうなづける。

刈敷を田に入れたあとは、馬を追い入れて踏み込ませる。子馬も一緒に踏む。

さすが山国、刈敷を数日で刈り尽くす勢いはすさまじく、猿袴〔さっぱかま。作業着〕に胸当をかけ、笠をかぶった姿は、男か女かわからない。

信濃路や 雲よりうへに 田かき馬 中彦

信濃は他の国よりすぐれて草木の色うるわしく、人馬の性質は強い。

この挿絵を見ると、当時の里山がどんなものであったかが、よりよくわかります。生えている木はナラなどの広葉樹とアカマツで、それもまばらです。あとは草のようです。馬が欠かせないので、草地も必要でした。

この挿絵を見ると、当時の里山がどんなものであったかが、よりよくわかります。生えている木はナラなどの広葉樹とアカマツで、それもまばらです。あとは草のようです。馬が欠かせないので、草地も必要でした。利忠は、「村毎に山明の日を定め」ていると書いています。いつでも刈れるようにすると資源がなくなってしまうので、むら(村落)で おおまかな利用可能時期を決めるとともに、その年の葉のつき具合をみて山明けの日を微調整していました。

今年だけでなく、来年も採取し続けられるように、利用可能な時期や、利用してよい量、用いる道具などを規制していたのでした。当時は、むら ごとにこうした様々な工夫がみられました(※)。

もっとも、これとて必ずしも うまくいっていたわけではありません。山は常に過剰利用状態で、山崩れや洪水が頻発していました。菅江真澄も、雨が降るとすぐに河川が増水する様子を書いています。

しかし、近世の人々が、資源は有限であり、それを継続的に利用するために自分たちで定めたルールが必要だということを、よく理解していたことは確かでしょう。ひるがえって、現在の我々はどうですか。私たちは森林資源を、お金のゆるすかぎり、ほしいだけ世界中から買っています。グローバルに木材を買うが、グローバルに森林伐採の上限を決めてあるわけでもありません。これで文明が江戸時代より発達したと言えるのでしょうか。

(※ このように、地域で独自にルールを決めて、みなで利用していた山のことを「入会(いりあい)山」といいました。こうした仕組みは現在も世界中にあり、「コモンズ」と呼ばれ、研究がすすんでます。)

(原文出典:信濃史料刊行会編『新編信濃史料叢書 第21巻』信濃史料刊行会、1978年。図出典:信州デジタルコモンズ「善光寺道名所図会 巻之1」。ただし引用者が彩色)

2025年10月9日

私たちは、ふだん見ている風景が、ずっと昔から続いているものだと思いがちです。でも、私たちが「自然」だと感じる風景は、わりと最近できあがったものなのかもしれません。1783年6月4日(旧暦5月5日)に、菅江真澄(すがえ ますみ)という人が見た風景を紹介しましょう。真澄は日本最初の民俗学者とでもいうべき人で、出身地の三河(愛知県)から25年間も離れて、東北・北海道まで行き、当時の各地の風習を記録しました。その最初の記録が、『伊那の中道(なかみち)』という文書です。

真澄は当時30歳。10日ばかり泊まっていた飯島町 七久保の友人宅を出て、伊那市 東春近の寺を目指しているところです。

里では、養蚕の作業で露がつくひまもない。桑の枝を折って運び、家の中はところ狭しと蚕棚を掛け並べる。

外では田植えの準備だ。「刈敷」〔かりしき〕といって、柞〔ははそ。クヌギ〕・ナラの若葉や梢を刈り束ねたものを、馬に載せて、野山から田のそばまで持ってくる。女といわず男といわず、馬を引く。「まねぐり」といって、日に百回、千回と〔山と田を〕往復する。そうやって集めたものを田の上に敷き、馬を何頭も田に入れ、一人が手綱を引いて唄う。これを「ふませ」とよぶ。

男女とも朝晩休む暇もないので、今日の〔端午の〕節句も、軒にあやめ※を形だけ挿して祝っている。この刈敷を、歌に詠むべきだという人がいた〔ので詠んだ〕。

あやめ草 露もひとつに かりしき※※て 今宵こよいいづこに 夢やむすばん

山から若葉を採ってきて、水田に入れて踏み込み、肥料にしている風景です。『飯島町誌』によれば、当時、夏至の15日ほど前から若葉を採取してよいというルールになっていました(この年の夏至は6月22日)。まさに作業シーズン初日の農村の忙しさを、真澄は書き留めたのです。外では田植えの準備だ。「刈敷」〔かりしき〕といって、柞〔ははそ。クヌギ〕・ナラの若葉や梢を刈り束ねたものを、馬に載せて、野山から田のそばまで持ってくる。女といわず男といわず、馬を引く。「まねぐり」といって、日に百回、千回と〔山と田を〕往復する。そうやって集めたものを田の上に敷き、馬を何頭も田に入れ、一人が手綱を引いて唄う。これを「ふませ」とよぶ。

男女とも朝晩休む暇もないので、今日の〔端午の〕節句も、軒にあやめ※を形だけ挿して祝っている。この刈敷を、歌に詠むべきだという人がいた〔ので詠んだ〕。

あやめ草 露もひとつに かりしき※※て 今宵こよいいづこに 夢やむすばん

真澄が見た山は、いまのような樹高の高い木ではなく、若葉が刈れるほどの背丈の木々で構成されていたことがわかります。化学肥料や化石燃料・電気が普及する前は、現在とはまったく違った里山風景だったのです。

なお、この年は大変な年でした。『伊那の中道』の5月12日(旧暦4月12日、高森町)の記事には、山の麓に雪が残っていて、木こりが寒くて作業ができないと記録されています。6月15日(旧暦7月16日、塩尻市)でも、着物に吹き通る風が凍えるほど冷たかった。このようにもともと寒かったところへ、刈敷を見た4日後にはアイスランドのラキ火山が噴火、2か月後には浅間山も大噴火して(真澄も塩尻で噴火空振?を聞いています)、「天明の大飢饉」が生じました。この年、七久保の水田のうち、4割はまったく収穫がなく、もう4割も通常の30%程度の収穫しかなかったといいます(飯島町誌)。真澄は、その直前の農村をルポタージュに残したのでした。

※ 菖蒲のこと。香りの強い菖蒲やヨモギを端午の節句に用いる風習は、清少納言「枕草子」(平安時代)にも記載がある。

※※ 刈敷と、寝具を「借り敷き」することを掛けている。

(原文出典:内田武志・宮本常一編『菅江真澄全集 第1巻』未来社、1971年)

2025年10月7日

林業の盛衰は、木材の生産量のほか、「林業によってどのくらいの収入が得られたか」も見る必要があります。

林業の盛衰は、木材の生産量のほか、「林業によってどのくらいの収入が得られたか」も見る必要があります。「生産林業所得(木材生産)」という数値を使って見てみましょう。これは、丸太の価格から機械代などを引いた額、つまり「森林所有者と林業従事者が、木材生産によって得る所得」です。これが減ると、「林業は儲からない」という気分になります。

1970年代は、木材生産によって(現在のお金の感覚でいえば)1兆円以上の所得が、森林所有者・林業従事者にもたらされていました。それが2023年には2000億円程度、5分の1になってしまっています。

一方、木材(素材)生産量は、2分の1程度にしか減っていません。生産量の減り方よりも、所得の減り方のほうが大きい。同じ量の木材を生産しても、かつてより少ない額の所得しか得られなくなったということです。1970~80年には1m3の丸太を生産すれば(現在の感覚でいえば)3万円の所得があったのに対し、いまでは1万円以下の所得しか得られません。同じ所得を得ようとしたら、かつてより さらに多くの木材を生産する必要があるということでもあります。

興味深いのは、2000年代前半以降、生産量は増えているのに、林業所得はそれほど増えていない点です。これはなぜでしょうか? よく「安い外材に押されて」と言われますが、それは違うのではないか、というのが私の見立てです。

(図出典:木材統計調査、林業産出額。生産林業所得(木材生産)の金額は、比較のために2020年基準消費者物価指数で実質化している。)

2025年10月3日

奈良県立万葉文化館「万葉百科」によれば、「万葉集」に長野県に関係する歌は16句あるらしい。このなかに、信濃道は 今の墾り道 刈りばねに 足踏ましなむ 沓履け我が背

という歌があります。「信濃街道は拓かれたばかりの道だから、切り株を踏んでしまいます。くつを履きなさい、我が背(親しい男性)よ」という句です。この道は西暦713年の開通で、いまの中津川(岐阜県)から阿智村(長野県)に抜けるルートだったそうです。奈良時代の庶民が履いていた沓は、木靴でしょうか。今でも細い木やササの刈りあとは、長靴に穴を開けてしまうことがあって、注意が必要です。道の開通と同年に編纂が始まったのが「風土記」で、信濃国のものは現存していないのですが、平安時代の人が読んだ記録を1項目だけ残しています(信濃国風土記逸文)。いまの阿智村 の園原にあったという「帚木」(ははきぎ)です。

美濃と信濃の国境にある、園原 布施屋(伏屋)というところにある木で、遠くからは ほうきを立てたような姿が見えるのだが、近寄ると見つけられない。

阿智村ではヒノキの巨木だったとされます。近寄ると、どこにあるのか分からなくなる木だったというのが、なんとも不思議です。ここから帚木は「そこにいるのに、逢えない」喩えとして和歌に詠まれるようになり、源氏物語のエピソードの名称(帚木の巻)にも用いられました。8世紀、信濃道の険しい峠を越えてきた人たちは、ほうきを逆さにしたような巨木を目にして、信州に入ったことを感じていたのでしょうか。

ところで、この道を逆向きに たどった人の話もあります。平安末期の『今昔物語集』の「信濃守 藤原陳忠 落入御坂(みさかよりおちいる)語(こと)」(28巻38話)です。

信濃の受領(国司)の任期を終えた藤原陳忠(のぶただ)が、神坂峠を越えて阿智から中津川に向かうときに谷底へ転落したが、救助されることよりヒラタケを大量に採ることを優先して、人々に強欲ぶりをあきれられた、という話です。「20尋」(36m)のヒノキ・スギが生えている谷に落ちたということで、この時代も信州は木が大きくて鬱蒼としているというイメージだったのでしょう。『今昔物語集』には、他にもヒラタケが出てくる話が3つありますが(奥沢康正「キノコを薬と副食にしたかかわりの歴史」)、いずれもヒラタケと似た毒キノコを食べてしまった話です。陳忠は大丈夫だったのでしょうか。

彼が信濃守だったのは10世紀末、紫式部が源氏物語を書く10年ほど前です。はぼ同時期・同地域の森林から異なる物語が出てきているわけです。

2025年10月2日

「伊那」(いな)という地名の由来は、確かなところは分からないのですが、木材と関係があるという説があります。古代の大工(こだくみ)、猪名部(韋那部。いなべ)氏が、伊那・伊那部の地名の由来ではないかという説です。猪名部氏は、新羅からやってきた渡来系技術集団で、東大寺の建設にも関わっています。木材の加工や建築をおこなう技術は、当時の最先端だったはずです。

たとえば、『日本書紀』の巻14に、韋那部 真根(いなべ の まね)という人物が登場します。韋那部真根は「斧(ておの)を揮(と)りて材を削る。終日 削れども、誤りて刃を傷(やぶ)らず」という技術が確かな人で、雄略天皇に問われたときも、これまでミスはないと答えた。すると雄略は作業場で女官に相撲をとらせます。気をとられた真根は、作業台の石に刃を当ててしまう。雄略はこれをとがめて処刑しようとし、間一髪、同僚の技術者たちが思いとどまらせた――という滅茶苦茶な話です。ちなみにこれが日本での「相撲」の初出だそうです。

真根は、どういう加工をしていたのでしょう。斧を使っていたのなら、柱や板を平らにするために「はつる」作業をしていたのかもしれません。スギやヒノキは、くさびを打って縦に割ることができるので(打ち割り法)、日本では室町中期になるまで、木を縦方向に切る縦挽き鋸が普及しませんでした。木の表面は、斧や ちょうなで整えていたのです。真根の場合は、丸太の表面を斧で削って柱材にしていたのだという推測があります(吉川金次『斧・鑿・鉋』)。

ただ、この猪名部説は、畿内から伊那に一族が来た証拠がないので、難点もあります。『伊那市史』が指摘するように、古代の伊那が大工の仕事に有利な場所だったわけでもない。伊那や恵那は、砂っぽいという地質に由来する地名だという説もあります(松永美吉『民俗地名語彙事典』)。扇状地や段丘の地形を表現したのでしょうか。

もっとも、渡来系氏族との関係を思わせる地名は、他にもあります。信州大学農学部の演習林がある手良(てら)は、平安中期の事典『和名類聚抄』(わみょう るいじゅしょう)では「弖良」と書かれており、平安初期の氏族名鑑『新撰姓氏録』(しんせん しょうじろく)によれば弖良公は百済の王の子孫だということです。今でも手良には「大百済毛」「小百済毛」という地名があります。伊那には、朝鮮半島から渡来してきた いずれかの集団か、それにゆかりがある人々が来ていたのでしょう。

2025年9月30日

林業というと、「衰退した」という言葉が一緒につくことが多いですが、その中身は何なのでしょうか。国産材の生産量(素材生産量)からみてみましょう。

林業というと、「衰退した」という言葉が一緒につくことが多いですが、その中身は何なのでしょうか。国産材の生産量(素材生産量)からみてみましょう。生産量のピーク期の1960年から比較すると、総量は5000万m3から2000万m3程度へと減少しています。1960年代後半からの急落は、木材の輸入が増えたことによります。1960年に90%あった木材自給率が、わずか10年間で50%をきるまでに下がりました。生産量がもっとも少なかったのは2002年のことです(木材自給率は18.8%)。その後、生産量は上昇していますが、1990年代半ばの水準を回復した程度です。

ところが樹種別にみてみると やや異なった傾向になります。

こんにち、よく製材品や合板として利用されるスギ・ヒノキ・カラマツをみてみると、その生産量は1960年代と同じくらいになっています。スギとカラマツは、量でみれば、かつてないほど生産しているといえます。ちょっと意外な感じがしませんか?

減ったのは、アカマツ・クロマツ、エゾマツ・トドマツ、モミ・ツガなどのその他の針葉樹と、広葉樹です。製材用材や紙の原料(パルプ)として用いられました。量でみれば、「衰退」したのはスギ・ヒノキ・カラマツ以外の生産です。国産材の生産が、スギ・ヒノキ・カラマツだけになってきたということもできるでしょう。

もっともこれは、生産量だけに注目した場合です。産業としては、生産量×木材の価格 も重要になります。この点は、後日みてみましょう。

(図出典:木材統計調査。カラマツの素材生産量は、1978年以前は他の樹種と合わせて集計されている。)

2025年9月28日

まつもと森林と暮らしづくり50年プロジェクトの「ながわ暮らし 森とつながり」に参加しました。松本市奈川の、森林と隣接するキャンプ場やクラインガルテン(市民農園)などを見学しました。新しい研究課題もみつかりました。2025年9月25日

山岳圏森林・環境共生学基礎演習で、南箕輪村の大芝高原みんなの森でフィールドワークをしました。信州大学農学部の学生は、学部1年生のときは松本キャンパスで学びます。それでは農学部(伊那キャンパス)を知る機会がないので、基礎演習を伊那キャンパスや演習林でおこなっています。今年は南箕輪村の協力を得て、大芝高原みんなの森で、ここに森林が成立した経緯や、現在の森林管理の方針などを担当者に話していただきました。山引き苗(その場で自然に生えてきた稚樹を、抜き取って育てたもの)を用いた植栽もおこないました。

2025年9月24日

「林業で働く人が激減した」「林業は人手不足」を考えてみましょう。 いずれも、森林のことを述べる際に、よく使われる言葉です。たしかに、増えてるか減ってるかといえば、減っています。「国勢調査」によれば、林業従事者はピーク時の1955年には51万8725人でした。2020年には4万3710人ですから、10分の1以下です。

いずれも、森林のことを述べる際に、よく使われる言葉です。たしかに、増えてるか減ってるかといえば、減っています。「国勢調査」によれば、林業従事者はピーク時の1955年には51万8725人でした。2020年には4万3710人ですから、10分の1以下です。ただし1955年前後は、歴史的にみれば特殊な時期だったかもしれません。というのは、それ以前の1920~30年ごろには19万人弱だったからです。

1956年ごろまで、アジア・太平洋戦争中に強制伐採した跡地を植林(復旧造林)する必要がありました。また、戦後復興と経済発展のために大量の木材が必要だったし、燃料として木炭もさかんに生産されていました。木材・木炭ともに戦後の生産量ピークは1957年です。そして広葉樹を伐採したあとにも植林しました(造林面積のピークは1962年)。

1950年代は史上空前の規模で木を伐り、木を植えた時代で、それは世界大戦のあとの特殊な出来事だという側面があります。また、植林した木を食べてしまうシカの頭数も、歴史上 唯一の低水準でした(これにも過去の戦争の影響があります)。これからの林業に同じことが再びおこることは考えにくい。木炭や薪などの木質バイオマス利用は再び高める必要がありますが、燃焼機器の熱効率や、建物の断熱性能が高まっていることを考えれば、1950年代と同規模にはならないと思います。

では、もう少し近年で林業で働く人の数をみるとどうでしょうか。これも確かに減っています。ただ、林業の中で「なんの仕事をする人が減ったか」を見ることが大切です。

ここでは林業の「育林従事者」と「伐木・造材・集材従事者」に注目してみましょう。前者は、植林や下刈りなどをおこなっている人です。後者は、伐倒などに関わっている人です。ずっと減っているのは育林従事者で、伐木従事者は最近はちょっと増えています。

ここでは林業の「育林従事者」と「伐木・造材・集材従事者」に注目してみましょう。前者は、植林や下刈りなどをおこなっている人です。後者は、伐倒などに関わっている人です。ずっと減っているのは育林従事者で、伐木従事者は最近はちょっと増えています。多くの人が「山の手入れ」と言うときイメージしている間伐は、国勢調査の上では、伐木従事者に含まれる人がおこないます。伐木従事者数は横ばい・微増です。だから2010年代以降は、「林業従事者が減ったから、山の手入れ(間伐)ができなくなった」とは、単純にはいえません。

また、伐木従事者1人あたりの木材生産量をみると、急激に上昇しています。林業が急速に機械化されてきたことと、間伐からの木材生産(搬出間伐)から、主伐(皆伐)からの木材生産に移ってきたことが主な理由です。人数は微増でも、それは木材生産という面からすれば、大きな増加につながっています。現在の木材自給率は約4割ですが、これだけの木材を2万人の伐木従事者で生産しているのだから、すごいことです。

今後も木材生産に関わる機械化は進んでいくでしょう。したがって、木材生産量が増加しても、伐木従事者が現在の何倍もになるということはないと私は考えます(増えるとしても2倍以内でしょう)。機械化が進むなかでは、「林業振興によって地域に伐木従事者を増やす」というのも、そう単純にはいえないのです。

一方、育林従事者では事情が異なります。

国内の人工林の多くは、1950~70年代に植えられたものです。育林従事者は、植えてから10年間くらいの森林に関わります。植える面積が減ると、やがて育林従事者も減ります。「林業で働く人が激減した」は、育林従事者の減少のことを意味している部分が大きいといえます。

育林従事者が少なくなると、何が生じるでしょうか。伐採したところに植林できなくなります。また、植林はできても、下刈りや つる切りが十分にできなくなります。省力化やロボット化・自動化は研究されているものの、いずれの作業も、現状ではかなりの人手がかかります。

こうした作業に手が回らなくなると、森林は満足に育ちません。現状でも、主伐後に植林している率(再造林率)は3~4割程度だといわれています。伐っても6割は植えていない。放っておくと、天然更新して いずれ何かの森林にはなるかもしれませんが、人間が利用したい森林になる可能性は低い。シカの生息密度が高いところでは、柵で囲わないと天然更新すら難しくなります。

したがって、政府(林野庁)がいう「伐って、使って、植えて、育てる」サイクルを実現しようとするなら、当面は育林従事者を増やす必要があるでしょう。ただ、育林は商品を販売する過程ではないので(数十年後に商品になるものを育てる過程なので)、「儲ける」ことが簡単ではない部分です。ではどうしたらいいでしょうか? 森林政策学・林業経済学の解かねばならない問題です。

こうしたことを考えていく際には、統計データが必要です。いま、国勢調査が実施されています。調査に協力しましょう。

2025年9月20~21日

山梨県の小菅村で開催された、東日本林業経済研究会に参加しました。小菅村は、多摩川の源流域にあり、東京都が水源林(都有林)を多くもつ村です。都内の大学も交えた上下流の交流の取り組みが続いており、山村振興のすぐれた蓄積があります。今回は、温泉施設への木質バイオマス利用や、マウンテンバイクのトレイル整備などを中心に現地見学をし、また地域づくりのNPOや会社と村行政との協力体制についての学習をしました。

2025年9月20日

第3回信大マルシェと、農学部後援会が開催されました。あいにく私は村のイベント(まっくんスポーツフェス)の運営をしていたので参加できませんでしたが、今回も信大マルシェのポスターを描きました。

第3回信大マルシェと、農学部後援会が開催されました。あいにく私は村のイベント(まっくんスポーツフェス)の運営をしていたので参加できませんでしたが、今回も信大マルシェのポスターを描きました。2025年9月13日

「トランプ2.0以降の世界と日本の課題」(農業・農協問題研究所)をオンラインで傍聴しました。トランプ政権の動向が、日本農業にどういう影響を及ぼすのかという分析でした。2025年9月12日

(続き)木材生産林の場合、最終的には収穫するのが目的です。これを主伐といいます(様々なパターンがあるのですが、今回は最も多い方法を紹介します)。この作業の主なものをみてみましょう。⑨伐倒 ……チェンソーなどで木を倒します。収穫する時期の樹木は、高さ20~30mほどで、太さもしっかりあるので、重さが数tになります。これを安全に、かつ割れたり折れたりさせずに倒すのは、容易ではありません。一部の現場では、ハーベスタやフェラーバンチャという乗用の林業機械(重機を利用したものが多い)でおこないます。

⑩造材(玉切り・枝払い) ……海外では幹を長いまま運ぶこともありますが、日本国内ではトラック・トレーラーで運ぶ関係で、幹を短く切ります。これを「玉切り」といいます。どの長さの丸太にするかは、合板にするなら2mか4m、柱にするなら3mや6mというふうに、用途や市場のニーズによって決まります。曲がったところや傷のあるところ、節の多いところを、何に使うのかも見極める必要があります。同じ幹でも、どこを玉切るかによって、トータルの価格が異なってくるわけです。だから、どこで切るのかを決める「採材」には知識と経験が要求されます。玉切りをする前には枝を切ります(枝払い)。これら一連の作業は、林業機械のプロセッサー(あるいはハーベスタ)でおこなうことが多くなってきました。

⑪木寄せ・集材 ……山の中の道を「路網」といいます。どこでも大型トラックで走れればいいのですが、日本の地理条件では、大型トラックが走れる幅・強度の道は限られています。山の中に「土場」(どば)とよばれる丸太の集積所をつくって、そこから工場や市場までをトラックで運んでいます(後述)。伐倒したところから土場までは、フォワーダという、悪路でも走行できる輸送車両を使います。このように、あちこちに伐倒されている木を、土場まで運ぶことを「集材」といいます。とはいえ、フォワーダも基本的には路網の上しか走りません。伐倒した木を、路網まで引っ張って動かすことを「木寄せ」といいます。

トラックにせよ、フォワーダにせよ、山の中に入るためには路網が必要です(フォワーダは緩斜面なら道がなくても走れますが、そういう場所は多くない)。山が急峻だとか崩れやすい土質だとかで、路網を作ることが難しい場合はどうするか。そのときは架線という方法を使います。喩えるのが難しいですが、スキー場のリフトのような、空中にはったワイヤーに吊り下げて運ぶ仕組みです(人は乗りません)。この場合、幹を長いまま土場まで運んで、そこで造材することもあります。

⑫運材 ……土場から工場・市場まで運ぶことをいいます。面的に散らばっている木を、ある一点に集めるのが集材で、集まった木を別のところへ移動させるのが運材です。現代日本では、もっぱらトラック・トレーラーでおこないますが、かつては鉄道とか、川に流して運ぶといった方法がありました。木曽谷の「赤沢自然休養林」(上松町)は全国でも珍しい動態保存されている森林鉄道ですし(一般客も乗れます)、木曽の地酒「中乗さん」は木の上に乗って川を下った人のことだといわれます。

2025年9月11日

林業には、どういう作業があるのでしょう。木材生産をする人工林を例にとってみてみます。「林業にはいろいろある」と言っておきながら、木材生産を例にとるのは、これが最も多くおこなわれているからです。

①地拵え(じごしらえ) ……人工林は、樹木を人間が植えた森林ですが、植栽する前にも作業があります。現在の日本では、植林の多くは、前に森林であったところ(その伐採跡地)におこないます。伐採したとき、枝などの売れない部分はその場に置いていくことが多いので、それを片づける必要がある。これを「地拵え」といいます。散らばっている枝などを集めて、等高線上に積んだり、重機でかき寄せたり、機械で粉砕したりします。地拵えしなくても木は植えられるのですが、下刈り(後述)が大変になってしまします。

②植栽 ……苗木を植えます。苗木は、苗畑から抜いてきた(根があらわになっている)「裸苗」と、土つきの「コンテナ苗」「ポット苗」があります。最近はコンテナ苗の普及が進んでいます。これらの苗を育てる「育苗」も林業の一部ですし、苗のもとになる種や枝を採る(採種・採穂)作業もあります。スギなどは、枝を土に挿して発根させ、クローン苗にすることができるのです。なお、シカの頭数が多いところでは、苗木が食べられてしまうので、苗木を網で囲ったり、植栽地全体を高いの網で囲います。

③下刈り ……樹木は、草よりも成長が遅いので、植えただけだと2m以上になる草に埋もれて、成長が遅れたり枯れたりします。だから植栽後の数年間は、競合植生を刈る必要があります。これを「下刈り」といいます。傾斜がきつく木陰のない広大な場所、しかもトゲのある植物や蜂もいる場所でおこなう下刈りは、林業の中でも最も きついの作業の一つです。

④つる切り ……明るい環境には、つる植物が生えます。これがはびこると、樹木に覆い被さって枯らしたり、幹に巻きついて変形させたりするので、「つる切り」も不可欠です。下刈りや つる切りをしないと、せっかく植林しても、藪になってしまいます。

⑤雪起こし ……地域によっては、積雪によって傾いた木の向きを、縄などを用いて直す作業をします。

⑥除伐 ……植林した種類以外の木も生えてきます。たとえば、ヒノキを植えたのに、(明るい環境を好む)アカマツや広葉樹が生えてしまうと、そちらのほうが先に大きくなって日陰をつくるので、育てたい木の成長がおちてしまいます(被圧される)。そこで、目的とする樹種以外を除く作業が「除伐」です。

⑦枝打ち ……枝をつけたまま木が成長すると、その木を柱や板にしたときに「節」(ふし)ができます。とくに枯れ枝は、これは製材したときに節がぬける(枯れ枝の部分がとれて、穴があく)「死に節」になります。大きな節のない木材のほうが、品質が高く評価されます。幹のうち高く売れるのは根元から数mの太い部分なので、樹高がそれなりの高さに成長したら、この部分(4~6m程度の高さまで)は枝を切ります。

⑧間伐 ……隣の木との間隔をコントロールするのが間伐です。同じ種類の木を植えて林にするとき、枝葉(樹冠)は、隣の木の枝葉と接するところまでしか伸ばせません。隣の木との間隔が狭いと、樹冠も狭くなり、木は太らなくなります。間隔を広くすれば、樹冠は大きくなり、木は太ります。そこで、隣の木との間隔を広げる「間伐」をおこなうのです。間伐後しばらくは、樹冠に隙間ができ、日光が地表まで届きます。すると(シカがいなければ)低木など様々な植物が生えてきます。生物多様性が高まるし、下層植生があれば雨粒・雨だれが地面を直撃せず、災害防止の点からもよい。なお、どの木を伐るのか選ぶことを「選木」といい、これにもそれなりの手間がかかります。

間伐するくらいなら、最初から隣の木との間隔を広げて植えればいいではないか、という話もあって、そういう試みもあります(疎植)。ただ、いくつかの理由で、植えるときは間隔を狭く、だんだん間隔を広げたほうがよいとされてきました。

育林で人間ができることは限られていて、何を植えるか決めることと、競合する植生(草木)を取り除くこと、枝を取ること、隣の木との間隔(密度)を決めること、くらいです。以上の作業を30年間くらいの間におこないます。一つひとつの作業は大変ですが、ある地点での直接作業は、合計すれば30年のうち数日間でしょう。このように、多くの時間を自然の力に委ねる部分が大きいのが林業の特徴です。広大な面積でおこなうので、農業のような、水や肥料、農薬を与えることは、基本的にはしません。だから、その場所の自然条件に合った樹種を植える「適地適木」が重要になってきます。

いち地点で合計数日間といっても、広い面積になると相当の仕事量になります。また、適切な時期の作業のためには、生育の状態を見て回ること(巡視)も重要です。森林を大切に育てるあり方は、「撫育」や「足跡が小判になる」などと表現されてきました。一方で、これらの作業は あまり機械化がすすんでおらず、今でも人手がかかります。そこで省力化・ロボット化が目指されています。

2025年9月5日

「林業」とは何なのでしょう。「農業」という言葉は、平安時代初期(8世紀)の『続日本紀』には書かれている言葉だそうです。一方、林業は19世紀末らしい。『日本国語大辞典 第2版』は初出を1989年だとしていますが、国会会議録では1891年の使用例があります。いずれにしても農業のように昔からある言葉ではなく、近代に登場した言葉です。

そのためか、「林業」といってイメージするものは人によってまちまちです。

おそらく誰もが思い浮かべるのは、「柱や板などになる、木材を生産する産業」でしょう。これだけを林業だと考える人もいます。

でも、たとえば薪や、シイタケの原木(ほだ木)を生産するのはどうでしょう。これも樹木を伐採するので林業っぽいですね。

アカマツの林を落ち葉かきして整え、出てきたマツタケを収穫するのはどうでしょうか。樹木は伐採しないけど、森林を丹念に管理して生産しています(マツタケはこうした管理をしないと出なくなる)。山菜を採るのはどうだろうか。これも林業に含めてもいいと思う人はいるでしょう。

では、林業を「森林から、樹木や山菜・きのこなどの、何かの物質を得る産業」と定義したらどうなるでしょうか。

物質を得るといっても、森林の中で石を採るのは……? 多くの人が林業に含めないと思います。シカやイノシシを狩猟するのは?

「山崩れを防ぐために、間伐をする(間伐した木は利用しない)」という場合は、物質は得ませんが、これは多くの人が林業に含めるでしょう。でも「儲からない林業」とか言うときには、こうした行為は含まれず、林業は木材生産業だけに限定されています。

国勢調査では、林業を

山村用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、種皮、その他の林産物の採取及び野生動物の狩猟など

と定義しています。さすがです。物質の生産以外にも、「林木の保育・保護」が入っていますから、山崩れ防止のための間伐も、ちゃんと林業に含まれるわけです。国勢調査の定義は具体的な産品を並べているので、一般化して考えると、次のようになると思います。

- 森林内の生物を利用して生産物を得る行為 と、

- 森林内の生物から、生産物や効果(多面的機能・生態系サービス)が得られることを期待して、森林の状態を調整する行為

「林業」には、木材生産が含まれるのは当然のことですが、「木材生産だけが林業である」と考えてしまうと、日本の森林の多くが「林業に適さない」土地ということになります。林業には様々な形があると考えたほうが、これからの地域の可能性を広く考えられます。

2025年9月1日

森林は災害を防ぎきれるわけではありません。森林には、様々な はたらきがあります。これを森林の「多面的機能」や「生態系サービス」と呼んでいます。

たとえば、森林には洪水を防ぐ、山崩れを防ぐという はたらきがあります。これは、多面的機能としてみれば「水源涵養機能」「土砂災害防止機能」、生態系サービスとしてみれば「調整サービス」です。森林を伐採して木材が得られるのは、森林の「物質生産機能」「供給サービス」の一つで、脱炭素社会を目指す上では必要なことです。一方、森林が部分的・一時的とはいえ なくなることになるので、災害防止の機能は いくらか下がります。大幅に下がることがないよう、バランスをとることが大切です。

ちょっと面白いのは、伐採していきなり災害防止の機能が弱まるわけではない点です。森林総合研究所などの研究(2021年)によれば、機能が下がるのは、森林を伐採して次の世代の木を植えたあと、10~20年くらいたったときです(リンク先の図1の「土砂崩壊抑制機能」というグラフを見て下さい)。森林を伐採しても、そこには切り株と根が残っています。また、植えられた次の世代の木の根も、だんだんと成長していきます。全世代の根が腐っていき、次世代の根がまだ育ちきっていない、いちばん弱い時期が、だいたい伐採・造林後10年くらいだといいます。

さて、森林はこのように災害を防いでくれる側面があるのですが、それには限度があることも認識する必要があります。

日本列島に人間が住んでいないころから、たびたび洪水や山崩れは発生してきました。それが扇状地など、現在の地形のもとを作っています。日本列島はそうした自然攪乱がしばしば発生するので、荒れ地や草原のような ひらけた明るい環境から、うっそうとした森林まで、様々な生態系があります。それが日本列島という土地の特徴でもあるのです。

人間が洪水や山崩れの原因をつくるのでは困りますが、どれだけ森林を管理しても、洪水や山崩れが起こるときは起こります。完全に抑制することはできません。だから、森林管理とあわせて、洪水や山崩れなどの現象が発生したときに ひとに危険が及ばない対策も不可欠です。ダムや堤防で言われるのと同様に、森林も、人々が逃げる時間をかせいでくれるものという認識が必要だと思います。

「人工林・針葉樹林は保水力や山崩れを防ぐ能力が低い、天然林・広葉樹林がよい」と言う人がいます。これは議論の分かれるところですが(私は、適切に管理していれば、どちらも同程度だと思います)、どちらにしても、人間が必要なときに逃げることが重要です。「管理された森林があるから、立派な天然林があるから、大丈夫」と思って、逃げるのを遅らせてしまうのでは、せっかくの森林の機能もだいなしです。

今日は防災の日なので、市町村のハザードマップで身近な地域のリスクを確認し、いざというときにどう行動するか、また、素早く逃げるのが難しい人たちを どうやって手伝うかなどに、思いを巡らせてみましょう。

あ、地域の消防団に入るのを検討してくれてもいいですよ! ぜひ!

2025年8月24日

「まつもと森林と暮らしづくり50年プロジェクト」に参加しました。松本市アルプス公園には、40haをこえる森林があります。その一部を見学したあと、林内の古民家で、デザイン会社「アルトコロニ,デザイン」の吉野歩さんと、国定公園内の宿「扉温泉 明神館」の齊藤忠政さんから市内での取り組みについての話を聞き、松本市の森林の可能性についてのワークショップをおこないました。松本市の森林は、まだまだ活用されていないところがあり、大きな可能性があると思います。農学部1年生が参加できる距離に、こうした取り組みがあるのは、ありがたいことです。

2025年8月23日

南箕輪村の「大芝高原まつり」で、「森のおやすみ処」を運営?しました。祭は40年目ですが、村有林「大芝高原みんなの森」の林縁に、ハンモックや絵本を読むスペースを設けるのは初めてのことです。来た人に、とくに何をさせるわけでもなく、ただ思い思いに森林を楽しんでもらうチルい場所です。暑い日でしたが、林内はさすが涼しかったです。夜は消防団で、大芝湖(ため池)から可搬消防ポンプで水をひいて、村有林へ散水しました。打ち上げ花火の発射場が林内のグラウンドなので、事前に周りを十分湿らせておくのです。

2025年8月22日

「課題発見サマースクール」の3日目(最終日)は、上伊那での事例を学ぶとともに、この3日間のまとめをおこないました。このなかで、伊那市で木工などをおこなう会社「やまとわ」の奥田悠史さんが、「もともとは、『このような未来であってほしい』という目標があって、それを実現するために解決すべき課題があった。ところが、『これが課題だ』と言われるようになると、課題を解決することが自己目的化してしまう。あらためて、『私は、このような未来であってほしい』ということを言葉にする必要がある」ということを話しました。大切な点だと思います。

夜は「猛暑の今こそ、事業者×専門家×住民で考えたい 気候変動×地域産業勉強会 in 諏訪」に参加しました。

長野県は、味噌の出荷額が全国1位、日本酒の酒蔵の数は2位です。しかしこれらは、発酵の過程や、製品保管、原料生産・調達の点で、気候変動の影響を大きく受けます。気温があがると原料米の性質が変わって、日本酒の醸造過程で米が「溶けなくなる」ことで、酒粕が増えてしまうそうです。

農林業は、生産物が直接消費されることもありますが、地場産業の原料になっていくことも多い。地場産業と気候変動との関係に着目する必要があります。

2025年8月21日

8月6日につづき「課題発見サマースクール」で、山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースの1~2年生と、上松町を見学しました。町づくり会社「AGEMATSU LIVING Laboratory」の小林信彦さんに案内いただきました。上松町は、木曽ヒノキに代表される林業の町で、また家具製作を習うの長野県上松技術専門校でも有名です。ここで取り組まれている、木工と町づくりを結びつけた実践を学びました。

2025年8月20日

「なぜ森は燃えるのか?:気候変動と林野火災のリアル」(気候変動予測先端研究プログラム)をオンラインで傍聴しました。研究上はもちろん、地域で消防団活動をしていることもあって、林野火災と気候変動との関係には関心があります。2025年8月19日

「手入れの行き届かない森林が増えている」と言われます。本当でしょうか。この言葉は、森林のことを語る際の、慣用句・枕詞としてよく使われています。でも、これを裏づけるデータ、つまり「手入れの行き届かない森林は、かつて(xxxx年)はxxxxヘクタールあったが、現在はxxxxヘクタールに増加している」という文章やグラフ・表を、あなたは見たことがあるでしょうか。

この慣用句を、二つの部分に分けて考えてみましょう。一つは「手入れ」とは何なのか。もう一つは、それが不足している森林が「増加」しているという根拠はなにか。

「手入れ不足の森林が増えている」という言葉は、1980年代に一般的になったようです。「国会会議録検索システム」で、「林が増」というキーワードで検索してみると、1978年(昭和53年)に「間伐不実行林が増大」という言葉が出てきます。当初は、間伐していない森林が増えていることが問題視されていました。

日本の人工林の多くは、1950~70年代に植栽されたものです。人工林の面積は、1960年からの25年間で、300万ha以上も増えています。人工林は、植えてから15年くらいで間伐を始める必要があります。1980年代に、間伐していない森林が増えていると言われ始めたのは、一斉に植えた人工林が一斉に間伐すべき時期をむかえたこと、その同時期に林業の採算性が悪化したことと関係があります。

1980年度(昭和55年度)版『林業白書』は、間伐すべき森林が390万ha、そのうち「緊急に初回間伐を要する」森林は193万haあると試算しています。一方で、当時の間伐実施面積は年間10万haでした(90ページ。国有林を除いた面積)。

1980年代は、手入れとは主に間伐のことであって、それが必要な森林が増えたのは、その前に一斉に植えたからでした。このあたりでは根拠が明確だったといえるでしょう。

面白いのは、国会会議録を調べていくと、1990年代に入ると「管理が適正に行われていない森林が増加」といった慣用句表現が多くなることです。具体的になにが不足しているということが抜けてきて、「森林とはそういうものだ」という語り方になるのです。

気候変動枠組条約 第3回締約国会議で「京都議定書」が定められたこと(1997年)や、災害防止や生物多様性保全といった森林の多面的機能に着目した「森林・林業基本法」の成立(2001年)などをきっかけに、こうした慣用句はひろく一般にも普及していったのだと思います。

もちろん、間伐が必要な森林は、引き続き存在していました。しかし他方で、1981年から間伐を促進する事業が継続しておこなわれています。2008年には、間伐等特別措置法という法律もつくられました。京都議定書で、間伐などの「森林経営」(Forest Management)をした森林を二酸化炭素の「森林吸収源」としてカウントできることになり、第一約束期間(2008~12年)の目標達成のために間伐を促進する必要があったからです(以降の第二約束期間、パリ協定でも同様)。

だからこの間、かなりの面積が間伐されています。2007~2023年度に間伐された面積を足し合わせると、760万haほどになります。それ以前のデータは欠けがあるのですが、試算してみると、1990年代後半以降 約1100万haの間伐をしてきたようです。

だからこの間、かなりの面積が間伐されています。2007~2023年度に間伐された面積を足し合わせると、760万haほどになります。それ以前のデータは欠けがあるのですが、試算してみると、1990年代後半以降 約1100万haの間伐をしてきたようです。1100万haというと、日本列島の人工林の面積(1000万ha)を超えています。間伐は、同じ森林に10年ほどの間隔をあけて繰り返しおこなうものなので、実際に間伐された森林面積はもっと少ないはずです。それでも500万haくらいは少なくとも1回、間伐しているのではないでしょうか。

もう一つ、データを示しておきましょう。パリ協定のもとで、日本政府が国連に提出している『日本国温室効果ガスインベントリ報告書2023年(CGER-I165-2023)』です。さきに述べたように、間伐などの「森林経営」をした森林は「森林吸収源」としてカウントできます。だから、その根拠を報告しているのです。これによれば、人工林で「森林管理」が実施された率は、低くて74%、高ければ94%だそうです(pdfファイルの695ページ)。

パリ協定上の「森林経営」には、植栽から伐採までのすべての作業が含まれるので、報告しているのは間伐面積だけではないのですが、人工林の7~9割は なんらかの「Management」がなされていると政府は言っているのです。

この30年間、間伐のために、林業関係者が たゆまぬ努力を続けてきたのだから、人工林の5割か9割かはともかくとして、それなりの面積が「手入れ」されてきたのは確かでしょう。

データを見ると、「手入れの行き届かない森林」はあるけれども、現在それが「増えている」とまでは言えないのではないか。では、なぜ私たちは「増えている」と感じたり、そう言ったりするのでしょうか。あなたが「増えている」と感じているとしたら、それはなぜですか。探ってみましょう。

もちろん、「増えている」という感覚が正しいこともあります。同じ「増えている」でも、一般論として「森林とは手入れ不足のものなのだ」と言っているのか、なにか身近な、具体的な森林を観察した結果「以前より状況が悪くなっている」と言っているのかで、意味は変わってきます。森林を学ぶ人は、型どおりの決まり文句から一歩すすんで、具体的な森林をイメージして、語ることが必要です。

(図出典:森林・林業統計要覧。参考:堀靖人「間伐材」日本林業技術協会『森林・林業百科事典』丸善、2001年。)

2025年8月7日

マレットゴルフの団体に、調査にうかがいました。マレットゴルフは1977年に福井県で発祥したニュースポーツですが、1980年代以降、長野県の各地で普及しました。公園や河川敷など様々な場所にマレットゴルフ場が整備され、森林の中のコースもあります。このあたりの歴史を調べて、他の森林利用と比較しようと考えています。

2025年8月6日

「課題発見サマースクール」で、長野県林業総合センター(塩尻市)に行きました。これは、「木曽谷・伊那谷フォレストバレー」という、長野県と、このエリア内にある教育・研究機関とが協力して、木曽谷・伊那谷地域を「木や森の「学び」と「暮らし」に会える場所」にしていこうというプロジェクトの一環です。

今回の「サマースクール」では、信州大学農学部 山岳圏森林・環境共生学コース、地域協創特別コースの1~2年生が、塩尻、木曽、伊那を巡って、それぞれの土地での取り組みを学びます。

この日はその1日目で、長野県の研究機関が森林についてどんなことを研究・普及しているのかを見聞きしました。木の柱・梁や壁がどのくらいの強度なのか、実際に壊れるまで力を加えて試験する装置は、農学部の装置よりはるかに大型です。試験林の使い方も、農学部演習林とは少し異なるのが面白い。県内の林業現場への技術普及につなげていくための森林と、学術研究が第一目標の森林とは、特徴に差があるのです。センター内では、林業に新規就業した人たちが研修中で、樹木の伐倒訓練も見せてもらいました。

参加学生にとっては、初めて見るものばかりだっただろうと思います。よい経験でした。8月下旬に、2・3日目があります。

2025年8月2日

南箕輪村が開催した、天竜川堤防でのアレチウリの抜き取りに参加してきました。堤防に延びたアレチウリ(ときどき、じゃまなクズも)を抜いてきました。アレチウリは よく見かけますが北アメリカ大陸原産の植物で、特定外来生物に指定され、移動させることはできません(外来生物法)。「日本の侵略的外来種ワースト100」にも指定されています(日本生態学会)。

注意しなければならないのは、外来種の問題は、外国人排斥・排外主義に利用されやすいという点です。生物学・生態学の用語や概念は、「優生学」などの例にあるように、差別に「応用」され、ときに人命を奪ってきたという歴史があります。農学を学ぶ人は、この負の歴史を知り、学術用語・概念の意味をはっきり学んで、それ以外のところに比喩などで「応用」されないように注意する必要があります。冗談でも「たとえ」として使ってはいけません。また、自分が知識として知っているだけでなく、げんに用語・概念を「応用」しておこなわれている差別に反対し、やめさせていく姿勢が求められます。

環境省もいうように、侵略的外来種は「本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません」。学習には細心の注意が必要です。

今回の抜き取りの事前説明では、アレチウリとともに堤防に生えているクズは、日本では普通にいる植物だが、人間が移動させた結果、外国では「世界の侵略的外来生物ワースト100」(国際自然保護連合)とされるほど繁茂して困っていることも紹介されていました。必要な紹介だったと思います。

2025年7月30日

覚える必要はないのですが、林業用語では「萌芽」のことを「ぼうが」と濁音で発音します。ふつうは「ほうが」ですね。萌芽とは、切り株から生えてくる芽(ひこばえ)のことです。里山では、薪などを繰り返し得るため、萌芽能力の高い広葉樹が利用されてきました。萌芽によって樹木・森林を再び生やすことを、「萌芽更新」といいます。

「萌」という文字は常用漢字には含まれていないので、公的な文書では ひらがな書きされます。最新の『森林・林業白書』も「ぼう芽」と書いています。

なぜ「ほ」ではなく「ぼ」なのか。これは昔から不思議なこととされていたようです。林野庁でも要職を務めた野村進行という人は、研究書でわざわざ

昭和の初期に本多静六先生の講義を聞いたときに、萠芽という字を「ぼうが」と発音されているのを聞いたが、萠芽とは〔……〕「ほうが」と発音すべきであって、萠芽を「ぼうが」などという発音するものは手許にあるどの辞書にも見当たらない。もっとも、これには私にも責任がある。というのは、昭和23年国有林野経営規定を制定の際に、当時の制限漢字に萠という字が無かったので〔……〕従来学校で習ったままに「ぼうが」と書いたが、ここに誤りのもとがあったのかも知れない。

と書いています(野村進行『森林経理学考』農林出版、1975年、12ページ。「萠」は萌の異体字)。本多静六(1866~1952年)は、戦前期の代表的な林学者です。彼らは「ぼ」と発音していたが、それは誤りだった、というわけです。

野村は「どの辞書にも見当たらない」と書いていますが、そんなことはないと思います。たとえば大正期に成立した漢和辞典『大字典』(1940年。初版1917年)は、「萌芽」の読みを

【萌芽】バウ・ガ

と書いています(上田萬年ほか編『大字典』講談社、1963年(新装版)、1899ページ)。「萌」の音読みも、バウ、ミャウ、ボウ、モウ、ベイなどを紹介していて、逆に「ほう」はありません。つまり、本多らが発音していた「ぼうが」も、根拠のないことではないということです。

もっとも、19世紀末の国語事典『言海』(大槻文彦編、1889年)では「はう‐が(名)萠芽」と書かれています(798ページ)。当時 両方の発音があったのでしょう。

日本に森林・林業の近代的学問が導入されたのは19世紀末のことです。専門用語としての「萌芽」には、今でも古い発音が残されているのだと思います。

2025年7月29日

「天然林」は、自然が作り上げた森林とは限りません。林業用語には、独特のものがあって、「人工林」「天然林」などはその代表的なものです。

人工林は、人間が植えた森林のことです。天然林は、人工林ではない森林のことです。だから「人間が植えたわけではないが、生えてきたあとは人間がものすごく利用・管理してきた」という森林は、天然林に分類されます。そんな森林あるのでしょうか?

たとえば里山です。里山の一部には、自然に生えてきた森林から、人がほしい樹種を残したり、伐採して利用したり、そこから再生してきた芽(萌芽)を剪定して育てたりしたものがあります。植えたわけではないので天然林ですが、その姿は人間の関与によって大きく変化しています。

逆に、「人間が植えたのだが、その後、まったく管理しなかったので、他の樹種が入ってきて伸び放題になっている」という森林は、人間の関与は植えた一瞬だけですが、植えたので人工林です。

だから人工林・天然林という区分は、植えたか植えていないかの差で、森林の“自然っぽさ”とは直接には関係がないと考えたほうがよいでしょう。「人工林」と聞くと、その名前の響きから、自然に反するもののように思う人もいるかもしれませんが、自然に則した人工林を育てることもできます。森林・林業に関心を持つ人には、「人工林はだめなんだ」と十把一絡げには言ってほしくありません。人工林について論じるときには、「あそこの人工林が」という具体的なイメージをもって話すことが大切です。

とはいえ、人工林の多くは、単一の樹種をそろえて植えられたものであることも事実です。

国連食糧農業機関(FAO)は、報告書「世界森林資源評価」(Global Forest Resources Assessment、2020年版)で、人工林(Planted Forest)を、「Plantation Forest」と「Other Planted Forest」に分類しています。Plantation Forest は、1~2樹種、同樹齢で、等間隔に植えられている森林のことで、日本の人工林の多くはこれに該当すると考えられます。「プランテーション」というと、ちょっと意外な感じがします。

なお、日本の人工林には針葉樹が多いのですが、人工林=針葉樹、天然林=広葉樹、ではありません。日本三大美林にかぞえられる長野県の木曽ヒノキは、針葉樹の天然林です。フランスは、広葉樹の人工林林業がさかんな国です。

2025年7月27日

天然記念物「黒岩山」保全協議会(飯山市)の活動に参加しました。森林政策学研究室では、地域で取り組みをしている人にヒアリングするのが調査の基本ですが、家や事務所などで話を聞くだけでなく、実際の活動に参加・見学して、そこから学ぶことを重視しています。2025年7月25日

昨日の続き。『森林・林業白書』(2025年)は、林業で女性従事者が増えることについて、女性の活躍促進は、現場従事者不足の改善、業務の質の向上、職場内コミュニケーションの円滑化等、様々な効果をもたらす

と書いています(115ページ)。これは2022年の『白書』から出現した表現なのですが、適切ではないと私は感じます。女性従事者は、林業の仕事をするために職場にいるのであって、「質の向上」とか「円滑化」のためにいるのではないからです。

たしかに、調査していて「女性のほうが林業機械を丁寧に扱う」という話は聞いたことがあります。でもそれは個々人の才能によるものであって、それを「女性の活躍促進」の「効果」と表現してしまうと、女性にだけ「業務の質の向上」を負わせることになってしまいます。

「コミュニケーションの円滑化」は、もっと変です。女性の従事者が「あなたのおかげで(あなたが女性なので)コミュニケーションが円滑化したよ」などと周りに言われたら、嫌な気分になるはずです。コミュニケーションが苦手な女性だっているし、そうした人が林業で働いてもよい。女性従事者に「円滑化」を期待するのはおかしいです。「職場の華」と呼んでいた旧時代の感覚と同じです。

「質の向上」や「円滑化」(いわゆる「報・連・相」)は大切なことですが、それが実現するように職場を整えるのは雇用主や管理職の責任であって、女性従事者が醸し出してくれる「効果」ではありません。『白書』が書くべきことではないと思います。政府による「女性らしさ」の押しつけになってしまいます。

スウェーデンの林業教科書『Working in Harvesting Teams(伐採班で働く)』(2013年)は、「まえがき」で、

男性と女性は、林業機械のオペレータとして全く同じ可能性を持っており、いずれも優秀なオペレータとなり得るのは間違いないことである。〔……〕優秀なオペレータになる可能性と性別には何ら関連性はなく、求められるのはただ、モチベーションとプロ意識に対する関心だけである

と本の姿勢を示しています(『生産性倍増をめざす林業機械実践ガイド』全国林業改良普及協会、2019年、上巻7ページ)。こういう姿勢を、林業先進国に学ぶべきです。なお、公平性を期すために付言すると、『白書』は、森林組合の意思決定に女性が関わる機会が少ないことを指摘して、改善を求めています(115ページ)。これは重要な動きです。

これまでの『白書』が、女性従事者について どのような記述をしてきたのか、そこから読み取れるジェンダーは変化しているのか、というのは卒論で扱えるテーマだと思います。やってみませんか。

2025年7月24日

「林業は男性の仕事である」と思っている人がいたら、それは間違いです。 国勢調査のデータから、林業従事者の女性比率を計算すると、2020年は 6.2% です。1960年には 25.4% でした。男性のほうが多いとはいえ、林業は女性も働く産業です。